「やっと一次試験が終わった…」という安堵も束の間、多くの受験者にとってすぐに始まるのが、二次試験=テイスティング試験への準備です。特にワインのブラインドテイスティングは、経験者と未経験者の差が大きいと感じがちで、「自分にできるのだろうか」と不安になる方も多いことでしょう。

しかし、安心してください。テイスティング試験に必要なのは「才能」ではなく「準備力」です。正しい方法で、計画的に取り組むことで、誰でも合格に近づくことができます。本記事では、未経験からでも合格を目指せる、効果的なテイスティングの学び方をご紹介します。

【目次】

1. 試験形式を知ることが第一歩

2. 飲んだ数ではなく、「飲み方」がカギ

3. 未経験者向け:今からでもできる「飲む力」の鍛え方

4. コメントには“型”がある

5. 効果的な講座の活用法

6. まとめ ~しっかり準備した人が合格できる

1. 試験形式を知ることが第一歩

まずは、試験の形式を正確に理解しておきましょう。日本ソムリエ協会の二次試験は、ブラインドテイスティング形式で行われます。

ソムリエ試験

ワイン3種に加えて、ワイン以外の酒類が2種、さらに記述式の論述試験が課されます。

ワインエキスパート試験

ワイン4種と、ワイン以外の酒類が1種出題されます(論述はなし)。

いずれの区分でも、試験ではワインや酒を「見て・香って・味わい」、その印象を選択用語集から選びます。コメントには「外観」「香り」「味わい」「結論(品種・国・サービス方法など)」を指示された数だけ選ぶ必要があり、しっかり準備する必要があります。

2. 飲んだ数ではなく、「飲み方」がカギ

ときどき「とにかくたくさん飲めば合格できる」というような声を耳にしますが、これは誤解です。もちろんある程度の試飲経験は重要ですが、単に数をこなすのではなく、「どう飲むか」が合否を分ける最大のポイントです。

試験本番では、たった一口の情報からワインのスタイルを見抜き、限られた時間内にコメントをまとめる必要があります。そのためには、分析的にワインを味わう力を身につけることが不可欠です。

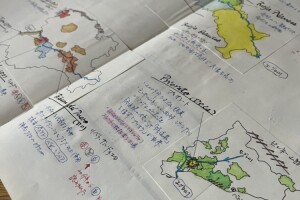

「外観」「香り」「味わい」「結論」というフレームワークをもとに、一本一本のワインを丁寧に観察し、言語化する訓練を重ねていきましょう。

3. 未経験者向け:今からでもできる「飲む力」の鍛え方

では、テイスティング経験があまりない方はどうすればよいのでしょうか。答えは、「今からでも十分間に合います」。まずは、自宅でワインを使って記録を取るところから始めましょう。大事なのは、「何を感じたか」を自分の言葉でメモすることです。香りや味わいを言語化する練習は、感覚を鋭くし、記憶にも定着しやすくなります。

また、2種類のワインを同時に比較する「比較テイスティング」をしましょう。たとえば、シャルドネのフランス産とオーストラリア産を並べて飲むことで、それぞれのスタイルや特徴の違いが浮き彫りになります。

さらに、日常生活の中でも香りに意識を向ける習慣を持つとよいでしょう。果物、花、香水、ハーブ、スパイスなど、五感を研ぎ澄ますことがテイスティング力の基礎となります。

4. コメントには“型”がある

試験では、一見、自分が「感じたこと」をそのまま選べばいいような気がします。しかし、自由に選べばよいというわけではなく、正解に選ばれやすいコメントがあるというのをご存知でしょうか。

そのためには、まずコメントの“型”を覚えることが近道です。たとえば、軽めの白ワインなら品種を問わず「澄んで輝きのある、淡いグリーンがかったレモンイエロー。香りには開いていて、華やかな、柑橘、青リンゴ、スイカズラ…」が、過去の試験ではほぼ正解になってきました。もし品種を外してしまっても、これらのコメントを選択していれば、大失点することはありません。ですから合格のコツはこの“型”を知っているかどうかといっても過言ではないでしょう。

5. 効果的な講座の活用法

ところが、たとえこの“型”を知っていても、独学ではどうしても自分の感覚に偏りが出てしまいやすいのが難しいところです。とくにテイスティングは「自分の感じ方」が合っているのかを確認できる環境が大切です。

その点で、アカデミー・デュ・ヴァンのようなワインスクールのテイスティング集中講座や品種別比較テイスティングは、非常に有効です。試験に出るような典型スタイルを数多く体験できるうえ、講師の解説やフィードバックがあることで、自分の弱点を客観的に把握できます。忙しい方には、ワインやその他お酒付きのオンライン講座の利用もおすすめです。

試験直前には、「テイスティング模擬試験」のクラスが開催されるので、本番の時間感覚を身に着けたい方にはオススメです。本番同様の時間の中で、テイスティングし、選択しマークシートに塗り潰すまでのリアルなトレーニングは、独特の緊張感も味わえるので、はじめてワインの試験を受ける方にはよい経験になることでしょう。

6. まとめ ~しっかり準備した人が合格できる

テイスティング試験は、決して「勘」や「センス」だけで突破できるものではありません。むしろ、正しい方向で準備を積み重ねた人こそが、「感じ取れる力」を身につけ、合格に近づいていきます。

一次試験と異なり、二次試験は「目に見えないスキル」を測るため、不安を感じやすいかもしれません。しかし、構造的な学びと反復練習で、誰でも確実にステップアップできます。

あなたの努力は、グラスの中の世界を深く理解し、表現する力へとつながっていきます。本番で自信を持って臨めるよう、今この瞬間から準備を始めましょう。