みなさん、マルヴァジアからできたワインを飲んだことがありますでしょうか?あるいは、ブラインドテイスティングで、マルヴァジアとわかりますでしょうか。ミュスカや、ミュスカデルとの違いさえ曖昧なのが、普通。でも、その割には、何となくあちらこちらでブレンドに使われているのを知って、気になっている方もいるかも。今回は、そんなマルヴァジアに光を当ててみたいと思います。

【目次】

1. 意外に無関係な品種が集う「マルヴァジア」コミュニティ

2. イタリア ~ マルヴァジアの最大産地

3. ポルトガル ~ マデイラで使われるマルヴァジアたち

4. スペイン ~ 伝説の酒精強化ワイン「サック酒」

5. ギリシャ、クロアチア、そしてアメリカへ ~ 広がるマルヴァジア

6. マルヴァジアのまとめ

1. 意外に無関係な品種が集う「マルヴァジア」コミュニティ

マルヴァジアには、実に幅広い品種が含まれています。でも、血縁関係は希薄。白や、ピンク、灰色や黒の果皮を持つ、実際は様々な異なるブドウ品種。共通した名前を、たまたま冠しているだけということが多いのが実態です。イタリア、ポルトガル、スペインで多く栽培。少なくとも、15種類~20種類の品種が一定面積、栽培されています。

造られるワインも、辛口、甘口、スパークリングに酒精強化と幅広く、マルヴァジアを一つのグループとして整理することには無理があります。ですが、イタリアの白ブドウ栽培面積で言えば、概ねモスカート・ビアンコに次ぐ7位くらいかと想定されます。

概して、アルコールは高め。一般的には、うどん粉病には弱い傾向があり、樹勢は強すぎることは余りないと言えるでしょう。甘口ワインやアロマティックな、香り高いワインになる場合が多いかも知れません。

香りが豊かですから、圧搾や抽出を穏やかにして、生産者によっては発酵前にスキンコンタクト。香りを引き立たせる場合もあります。発酵は、果実から来るアロマティックな香りを大切にしたいので、ステンレスタンクの使用は普通。レモンや、黄桃、アプリコット、繊細な、すいかずらやオレンジの花の香り。強い樽香があると貴重なアロマが四散してしまいます。

もちろん、ニュートラルな品種や、アルコールが上がらないものあります。そして、樽を使って味わいに複雑さを出す造り手も。フレンチオークの小樽だけなく、イタリアの伝統的な大樽のボッティや、素材にアカシアや栗も使われます。

ギリシャのペロポネソス半島。その東の沖合に浮かぶ島、モネンバシア。この名が一連のマルヴァジアのブドウ品種の名称の起源と言われます。ビザンチン帝国や、その後は中世ヨーロッパで強大な力を有したヴェネツィア共和国の拠点。13世紀の昔から、この島は、ワインの貿易拠点になっていました。ヴェネツィアの書物に、マルヴァジアのワインを積んだ船が海賊にあったという記録も残っています。

ウィリアム・シェイクスピアの『リチャード三世』。15世紀のイギリス貴族、初代クラレンス公ジョージ・プランタジネットを、反逆罪でマルムジー(マルヴァジアのイギリス読み)の酒樽で溺死させたという話が書かれるくらい知られていたのです。

スペインのサック酒と呼ばれる、スペイン・カナリア諸島原産のマルヴァジアを使った、甘口酒精強化ワインも、イギリスでは人気を博しました。

しかし、DNAによる分析では、様々なマルヴァジアと呼ばれるブドウ品種が、共通の起源を持っているかは疑問。ひとつのブドウ品種グループであるとは言い難いのです。

ギリシャ起源のブドウ品種であったということより、ヴェニスのワイン商を通して、この品種の名前が知れ渡ったことが重要です。この品種名がブランドとして海外諸国に広がり、続々とブドウにこの名を冠したワインが成功。もっとも、DNA解析の技術もない時代。単純に、品種が正確に判別できなかったことも一因でしょう。

価格的に高額なものは、酒精強化ワインのマデイラ。それも、最も甘口のマルムジーに集中しています。他には、ヴィンサントやフリウリ・ヴェネツィア・ジューリア州の一部のワインを除けば、価格的にこなれたものが多いのも特徴。

2. イタリア ~ マルヴァジアの最大産地を探る

マルヴァジア・ビアンカ・ディ・カンディア

イタリアのマルヴァジアの最大品種。世界で最も栽培面積が広いマルヴァジアと言って良いでしょう。ラツィオ州は、中でもこの品種の栽培面積が多く、他のマルヴァジア品種も目立ち、マルヴァジア天国と言っても良い州。

名前が似ていますが、エミリア・ロマーニャ州に集中している、香り豊かなマルヴァジア・ビアンカ・ディ・カンディア・アロマティカとは、異なる品種。ヴェネト州で広く栽培される、有名な白ブドウ品種、ガルガーネガの子孫かと近年のDNA分析で言われています。樹勢が強くて、収量も安定的。香りは、あまり華やかではありません。

マルヴァジア・ビアンカ・ディ・カンディアと、マルヴァジア・デル・ラツィオを7割以上使うのは、フラスカーティDOC。

他方、マルヴァジア・デル・ラツィオと、マルヴァジア・ビアンカ・ルンガのマルヴァジア種のみを補助品種として、使うのは、エスト!エスト!!エスト!!!ディ・モンテフィアスコーネDOC。こちらの、主要品種はトレッビアーノ・トスカーノになります。

©Inga Bulgakova – stock.adobe.com

ちなみに、マルヴァジア・デル・ラツィオは、モスカート・ダレッサンドリアとスキアヴァ・グロッサの自然交配により生まれた品種。

マルヴァジア・ビアンカ・ルンガ

トレッビアーノ・トスカーノと、この品種との相性は折り紙付き。中世に遡る歴史を持つヴィンサントでもブレンドパートナーで、香りとボディの豊かさに寄与。それもその筈、マルヴァジア・ビアンカ・ルンガは、トスカーナ州で広く栽培。何世紀にも渡ってマルヴァジア・デル・キャンティの名前で親しまれてきました。

19世紀にリカーゾリ男爵が提唱した、サンジョヴェーゼを使った赤ワイン、キャンティの伝統的なブレンド品種の一つとして採用されていました。それがいつしか、トレッビアーノ・トスカーノに置き換えられ、その後、白ブドウ品種自体がブレンドできなくなりました。

キャンティ地方、リカーゾリ家が所有するブローリオ城とブドウ畑

成熟は中庸から晩熟。ベト病、うどん粉病などに被害を受けやすい品種です。イタリアでは、マルヴァジア・ビアンカ・ディ・カンディアに次いで第2位の栽培面積と見られています。

辛口白ワインでは、トレッビアーノ・トスカーノとのブレンドが中心。ニュートラルで、爽やかな酸のトレッビアーノと良い組み合わせです。

ヴィンサントは、収穫したブドウを良く乾燥させた後に圧搾。糖度が高いので発酵はゆっくり。マードレと呼ばれる、以前の醸造で使われて樽底に沈殿した澱や酵母を発酵に使う生産者もいます。カラテッリと呼ばれる50リットル程度の樽で長期間、熟成。キャラメルや、アプリコット、オレンジブロッサムや蜂蜜などの香りに包まれます。

マルヴァジア・ディ・リパリ

この品種は、パッシート製法で造った香り豊かで琥珀色の甘口ワインで良く知られています。シチリア島の北東部、50キロのティレニア海の沖に浮かぶ、火山性土壌を持つリパリ島。マルヴァジア・デレ・リパリ・パッシートDOCという独立したアペラシオンが有名です。

リパリ島

そして、この品種が最近の研究では、マルヴァジアの名称の起源となった、ギリシャのモネンバシアに最も近いと言われています。うどん粉病にはかかりやすく、芽吹きが早いので、春の遅霜の被害を受けます。

遅摘みしたブドウを2~3週間、陰干し。香りを引き立たせる為、低温でのスキンコンタクト。残糖、120~130グラム程度の華やかなデザートワインです。

面白いのは、補助的に、黒ブドウ品種のコリント・ネロを、5〜8%ブレンドしなければいけないという規定。生産者では、ロンバルディア州から、島の美しさに魅せられて移住したカルロ・ハウナーが有名です。

サルディーナ州でのシノニム、マルヴァジア・ディ・サルデーニャは、島の中西部のマルヴァジーア・ディ・ボーザDOCで良く知られています。泡や普通の白ワインも造られますが、特別なのは、酒精強化ワイン。

サルディーナ島では厳しい規定で、95パーセントをこの品種から造る必要があります。また、規定はされていませんが、熟成樽で意図的に補酒をしないワインも。シェリーのように、産膜酵母を発生させて、ドライフルーツ、アーモンド、蜂蜜などの複雑な香りを持つ琥珀色のワインが造られます。

でも、イタリアの国立ブドウ品種登録では、この2つは別々の品種として、記載されています。

スペインのフレシネのカバで、一昔前にマルヴァジアを使ったものがリリースされました。その品種が、シノニムのマルヴァジア・デ・シッチェス。19世紀初頭には、カタルーニャを代表するブドウ品種となっていました。

通常のカバで使われる品種、マカベオやチャレッロ、パレリャーダのかなり熟成の進んだ、リザーブワインを添加。ですので、ブラインドでテイスティングした時に、マルヴァジアがブレンドされている事が簡単に判別できたのかは微妙です。

マルヴァジア・ビアンカ・ディ・バジリカータ

イタリアのバジリカータ州の土着の白ブドウとみられていて、この産地でのみ栽培されています。比較的樹勢は控えめ、成熟は中庸。

スパークリンワイン造りの折に、同じくバジリカータ州で栽培されている黒ブドウのアリアニコとブレンドされていたと言われています。バジリカータ州では、ヴルトゥレDOCがアリアニコの有名産地。マルヴァジアも、ヴルトゥレ地区で広範囲な栽培が見られます。

21世紀になって認められた比較的新しい、マテーラDOCでは、マルヴァジアが主役。甘やかな香りの果実味豊富な白ワインでは、マルヴァジアが85%以上ブレンドされます。

このマルヴァジア・ビアンカ・ディ・バジリカータの変異種ではなく、マルヴァジアの黒ブドウがバジリカータ州にはあります。マルヴァジア・ネラ・ディ・バジリカータ。アリアニコとブレンドされることも。

プーリア州の黒ブドウ品種、マルヴァジア・ネラ・ディ・ブリンディジと類似点はあるものの、検証はされていません。

バジリカータのブドウ畑

マルヴァジア・ネラ・ディ・ブリンディジ

珍しい黒ブドウのマルヴァジアで、プーリア州原産と考えられています。異なる品種と考えられていたマルヴァジア・ネラ・ディ・レッチェとは同じブドウとDNA分析結果で判明。

マルヴァジア・ビアンカ・ルンガとプーリア州で有名な黒ブドウ品種、ネグロ・アマーロの自然交配。親子関係もあるので、ネグロ・アマーロとブレンドも良く見られます。

3. ポルトガル ~ マデイラで使われるマルヴァジアたち

マルヴァジア・フィナ

ドウロやダンで栽培されている品種。晩熟品種で、ベと病が苦手です。ホワイトポートではゴウベイオ、ラビガト等とブレンドに使用。

白ワインでは、高品質な品種のエンクルザードのサポート役としてのブレンドパートナー。単一品種のワインに選ばれることは多くありません。

除梗、破砕されたブドウは10度前後で発酵前低温浸漬。辛口を造る場合は、15度程度に温度コントロールされたタンクで1週間ほど発酵します。甘口ホワイトポートの場合は、少し高い18度程度で2~3日程度の発酵。その後アルコール度数77%のアグアルデンテが添加されます。

高貴品種を使ったマデイラ酒の中では、甘さで2番目のボアル用原材料として使われます。残糖で言えば、80グラムから100グラム程度。主として、島の南部で栽培されます。

樹勢や収量は中庸。水分ストレスや高温の環境には強くなく、ベと病よりもうどんこ病に掛かりやすいと言われます。

マルヴァジア・ブランカ・デ・サン・ジョルジェ

マデイラ酒の中で最も甘口のマルムジーで使われているポルトガルの人工交配品種。1970年代にマデイラ島で栽培が始められた、歴史は若い品種です。

濃い色合いで、残糖は120グラムほど。でも、酸も高いので、良いバランスです。ケーキや、果実の砂糖漬けのような甘いデザートに合います。甘く、トロピカルフルーツ的な香りだけなく、キャラメルや、アーモンド、スパイスやドライフルーツ等の魅惑的な味わい。

発酵期間は短め。1日発酵させた後は、96パーセントのグレープ・スピリッツを添加。アルコール度数を20パーセント前後まで上昇させる一方、残糖を残します。ブレンドに使用されたワインの平均熟成期間を5年、10年、15年と言った具合に、ラベルに表記。

マデイラ島では、低標高の海岸沿いの暖かい産地で栽培。収量は高く、晩熟。灰色かび病には掛かりやすいとされています。

先にご紹介した、マルヴァジア・ディ・リパリ。この品種は、マデイラ島では、マルヴァジア・カンディダと呼ばれ、15世紀頃から栽培されていたと言われます。そして、1970年代以前は、マルムジー用のブドウ品種。

しかし、かなりの遅摘みが必要だった上、うどん粉病などの病害に弱く、絶滅寸前。そこで、マルヴァジア・ブランカ・デ・サン・ジョルジェが役割を肩代わりしたという訳です。今では、特別なキュヴェや、過去の伝統へのオマージュとして限定的な本数のみが、マルヴァジア・カンディダから造られて販売されています。

4. スペイン ~ 伝説の酒精強化ワイン「サック酒」

マルヴァジア・ディ・ランザローテ

16世紀には、スペインからイギリスに輸出されていた酒精強化ワイン、サック酒。スペイン・へレスのシェリー酒と並んで有名だったのは、カナリア諸島でした。

カナリア諸島の一つ、テネリフェ島では、マルヴァジア・デ・テネリフェと呼ばれる、マルヴァジア・ディ・リパリ。この品種が、サック酒のブドウ品種の主流だったと想定されます。しかし、スペインとイギリスの対立を背景に、17世紀には輸出が衰退。テネリフェ島のワイナリーが襲撃されて、樽が破壊。ワインが町中にまき散らされたという事件も、サック酒の凋落に拍車を掛けたとも。

この歴史ある、一世を風靡したサック酒を復活させようとしたのが、同じカナリア諸島の一つ、ランザローテ島の生産者エル・グリフォのカナリ。天日でブドウを乾燥させた上で、発酵はアルコールを添加して途中で停止。残糖を70グラムほど残します。最高のヴィンテージのみをブレンドに使い、長期の酸化的な熟成経たワイン。

そして、このワインに使われているのが、近年注目されているランザローテ島原産のブドウ品種、マルヴァジア・ディ・ランザローテ。

アロマティックで、別名はマルヴァジア・ヴォルカニカ。土着の白ブドウ品種マルマフエロとマルヴァジア・ディ・リパリとの自然交配ではなかろうかとも考えられています。

火山灰に覆われたこの島の、ラ・ヘリア地区。特殊な景観が広がっています。オヨスという火山灰の土壌に開けた穴で、ブドウ樹を低い株仕立てで安定。強風からブドウ樹を守ります。

マルヴァジア・リオハーナ

アラリエとも言われる白ブドウ。スペインのリオハ、ナバーラで栽培されています。リオハDOCaの白ワインで使用が許可されている品種。歴史は古く、15世紀に遡ります。干ばつには耐性がありますが、遅霜やべと病には非常に敏感。

スペインの伝統的なマルヴァジア・ディ・ランザローテや、マルヴァジア・デ・テネリフェとも異なる品種です。酸も香りも穏やか。酸化しやすい傾向は、酸化熟成をさせる伝統的リオハの白ワインに合っています。

ニュートラル品種のビウラとブレンド。さらに、樽発酵やマロラクティック発酵、澱熟成などから来る、複雑性が楽しめます。焼きリンゴや蜂蜜などの味わい。

リオハの生産者アベル・メンドーサのリオハ・ブランコは高い評価を受けています。

5. ギリシャ、クロアチア、そしてアメリカへ ~ 広がるマルヴァジア

モネンバシア

ある意味本家本元。マルヴァジア発祥のギリシャの地名を有する白ブドウ品種。主として、本島の東方の海上、ギリシャ・サントリーニ島の北方にあるパロス島で栽培。ごく一部は、モネンバシア周辺のペロポニソス半島で栽培されています。

酸は低めで、酸化しやすい特徴があるので、収穫、搬入や醸造、熟成では注意が必要。20世紀末頃から、栽培が復活しました。この品種こそ、中世にヴェネツィア共和国が広く交易していた、甘口ワインの品種の一つではないかと考えられているものの、証拠は見つかりません。

マルヴァズィヤ・イスタルスカ

こちらはクロアチア起源のマルヴァジア。名前が示すように、北西部のイストラ半島生まれだろうとされています。首都ザグレブでワイン博覧会が行われた遅くとも19世紀末には、この品種が登場。

フィネスを感じる素晴らしいワインも造れる品種。長いワイン造りの経験を持つ、地元生産者のワインは、安心して選べます。クロアチアの北西部の沿岸で栽培。この地域は、かつてはイタリアに属していたのです。

イタリア語表記では、マルヴァジア・イストリアーナ。スロベニアを挟んで近傍に立地する、フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア州。13世紀に遡って、栽培の記録が残っています。東部のカルソDOCで、高品質ワインが産出。

マルヴァジア・ビアンカ・ディ・ピエモンテ

17世紀にピエモンテ州で栽培が盛んだったこの品種。今ではピエモンテ州というより、イタリア移民が持ち込んだ、カリフォルニアでの栽培が主流。

トロピカルフルーツの香りを持つアロマティック品種。うどん粉病に掛かりやすく、ピエモンテ州での栽培面積減少の一因になったようです。アメリカでは、マルヴァジア・ビアンカの名前で栽培されていることが一般的。収量は肥沃な土地でも中庸で、生産者にとってはあまり儲かるブドウではないようです。

温暖なカリフォルニアでは、イタリアと比べて早く成熟。酸が落ちないように、過熟を避けます。爽やかな柑橘やマスカットなどのトロピカルフルーツ、華やかなフローラルな香り。

マルヴァジア・ビアンカ

テキサスでは、マルヴァジア・ビアンカは、マルヴァジア・ビアンカ・ディ・カンディア、マルヴァジア・ディ・リパリと同義という説明がされている資料があります。一方、統計を丁寧に見みると、主としてマルヴァジア・ビアンカ・ディ・カンディアのことを言っていると想定される場合もあります。

カリフォルニアでは、広範にマルヴァジアと名の付く多くの品種を、マルヴァジア・ビアンカのシノニムと、カリフォルニア大学デイヴィス校の附属機関FPSでは記述。

一方では、イタリアの国立ブドウ品種登録上では、マルヴァジア・ビアンカも独立した白ブドウ品種として登録。カンパーニャ州以南を中心に、限定的に栽培されている旨の記述があります。プーリア州では、主としてレヴェラーノDOCの白ワインで最低85パーセントの、ブレンドが必要な主要品種と規定。

取り扱う産地や、機関によってもマルヴァジア・ビアンカの解釈には幅があるようです。

6. マルヴァジアのまとめ

今回は、マルヴァジアと名前が付く、特に有名なブドウ品種を取り上げて、特色や代表的なワインを紹介しました。ピノやサヴァニャンのように、大家族を形成しているのかと思いきや、意外に血の繋がりというより、販売促進のための町内会のような感じもしました。

さらには、地中海と大西洋沿岸の国々で同じ品種が異なった名前で呼ばれることから、混乱しやすい難点がありました。

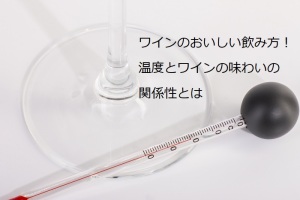

こういう時には、代表的なワインを幾つか並べて、飲み比べるのが一番。先ずは、ワインショップで、お手頃価格で見つけやすい、ラツィオ州のフラスカーティDOCなどの軽めの白ワイン辺りから試してみませんか?あるいは、上級者の方は、マデイラやヴィンサントを食後酒に頂きながら、ヨーロッパの歴史に思いを馳せるのも一興かも知れません。