ワインは毎年、秋が来れば仕込まれる。偉大と称されるワインは皆、ブドウが摘まれ、酵母の力で酒に変わった年――ヴィンテージをラベルに記している(シャンパーニュなどで一部例外はあるが)。好天続きで、労せずして優品が量産されたような年もあれば、雨、霜、雹、熱波といった天候イベントによって、造り手が唇を噛んだ年もある。ただ、どれひとつとして同じ年はなく、優れたワインはどこの地域の産であれ、ヴィンテージの個性が刻印されている。

本連載では、第二次世界大戦が終わった年から現在に至るまでのヴィンテージを、世相や文化とともに、ひとつずつ解説していく。ワイン産地の解説としては、フランスの二大銘醸地であるボルドー、ブルゴーニュを中心とするが、折にふれて他国、他産地の状況も紹介していく。

本記事では、1947年を紹介しよう。この年は、ボルドーのサンテミリオン地区で生まれた、一本の「問題作」または「怪物」によって、多くの人々に記憶されている。怪物が誕生した時点では、それが50年後のボルドーを先取る存在だとは、誰も知らなかった。ただ、50年後のボルドー、すなわち「高アルコールの濃密スタイル」を現出させたふたりの重要人物、ロバート・パーカーとミシェル・ロランは、揃ってこの年に産声を上げている。あまりに出来すぎた符合である。

【目次】

1. 1947年はどんな年だったか?

● 世界の出来事

● 日本の出来事

● カルチャー(本、映画など)

2. 1947年にはどんなワインが造られたか?

● ボルドーワインの1947年ヴィンテージ

● ブルゴーニュワインの1947年ヴィンテージ

● その他の産地

● 伝説のワインは生まれたか

3. 1947年ヴィンテージのまとめ

1. 1947年はどんな年だったか?

世界の出来事

第二次世界大戦の終戦から二年が経ち、各国で経済復興への取組みが本格化し始める。資本主義陣営と社会主義/共産主義陣営の東西冷戦は、さらに緊張が高まっていった。政治的に最も重要なイベントは、2月10日に調印されたヨーロッパ講話条約(パリ条約)だろう。これは、第二次世界大戦で敗退した旧枢軸国のうち、イタリア、ルーマニア、フィンランド、ブルガリア、ハンガリーなどが、アメリカ、イギリス、フランス、ソ連らの連合国(戦勝した21カ国)と結んだ平和条約である。なお、対日本の講和については1951年まで待たねばならず、ドイツの問題が片付いたのは、なんと冷戦が終結し、東西ドイツが統一された1990年だ。

まずは、ヨーロッパの主要ワイン産出国の状況について。フランスでは、前年10月に始まった第四共和政下で、ヴァンサン・オリオールが初めての大統領に就任した(歴代では第16代大統領)。同年、フランスはイギリスとのあいだに、ドイツの将来的な攻撃に備える同盟・相互扶助を約束するダンケルク条約を締結している。事実上の仮想敵はドイツではなく、その先に控えるソビエト連邦だったとも言われるが、ナチスの悪夢消えやらずの緊張感が伝わってくる史実だ。そのドイツでは、2年前の終戦から引き続き、アメリカ、イギリス、フランス、ソ連の4か国軍による占領統治が続いており、この年には米・英・仏の三国占領地域の経済統合が行なわれている。

イタリアは前述のパリ条約で連合国との講和に到ったものの、戦前に獲得していた領土を多く失った。たとえば、現在のイタリアでヴェネツィア・ジューリアと呼ばれるエリアは、同名の歴史的地域のほんの一部に過ぎず、残りの土地は旧ユーゴスラビアに割譲されている。加えて、ロードス島をはじめとするドデカネス諸島が、ギリシャ領になった。このあたりは、現在のワイン地図にも影響を及ぼしている動きだ。

スペインではこの年、フランシスコ・フランコ・バアモンデが終身統領の地位に就いた。1939年からフランコが独裁を敷いていたスペインは同年、立憲君主国だと定められたものの、王座は空だった。1975年にフランコが死去し、フアン・カルロス一世が国王になるまで、その状態は続く。

20世紀に長期政権を敷いたスペインの独裁者、フランシスコ・フランコ・バアモンデ

アメリカ合衆国では、国務長官(日本の外務大臣に相当)であったジョージ・マーシャルが、通称マーシャル・プランを策定した。これは、第二次大戦で被害を受けたヨーロッパ諸国のために、アメリカが推進した復興援助計画である。この計画のもと、西ヨーロッパは団結し、のちの軍事的相互安全保障へとつながっていく。ソ連および東ヨーロッパ諸国で構成される「東側」は、同じ年にモロトフ・プランで対抗した。

ハリー・トルーマン合衆国大統領による共産主義封じ込め政策、トルーマン・ドクトリンが宣言されたのもこの年だ。対抗するように鉄のカーテンの向こう側では、ソ連の最高指導者ヨシフ・スターリンが、ソ連共産党の指導下にある国際共産主義運動、コミンフォルムを結成している。いわゆる東側諸国の共産党同盟にあたる国際組織だが、一部西側諸国の共産党(フランス、イタリア)も加盟していた。

イギリス領インド帝国から、インドとパキスタンが分離独立したのも、この年の大きな出来事である。

日本の出来事

GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)による、占領統治はまだ続く。この年の政治カレンダーは、1月4日に公布・施行された公職追放令から始まった。戦争遂行に積極的な関与をした政治家、軍人、言論人、財界人などについて、議員・公務員の職を解く政策で、対象者には退職金さえ支払われなかった。この時点では、戦争再発防止のための「民主化」がパージの目的だったが、やがてその矛先は共産主義者たちへと向かっていく。1947年の時点から、すでに労働争議は活発になっており、同年2月1日に予定されていたゼネラル・ストライキは、マッカーサー元帥の命令で中止になった。

教育基本法、学校教育法が公布され、いわゆる「6・3・3・4」制が誕生した。義務教育が小学校の6年間だけだったのが、小中の9年間になる。学校給食が再開したのも本年である。

前年に成立した日本国憲法が施行されたのが5月3日、現在の憲法記念日だ。この日には、皇室典範、内閣法、裁判所法、検察庁法、地方自治法、国会法など多くの法令も施行されていて、最高裁判所、宮内庁、検察庁なども設置または発足となった。

9月には、カスリーン台風(1947年台風9号)が上陸し、東海から東北地方にかけて、大きな被害をもたらした(死者1077人、行方不明者853人、負傷者1547年)。関東地方では利根川や荒川が決壊して大洪水となり、戦後復興が足止される。

旧東村(現・加須市)におけるカスリーン台風の被害(利根川右岸堤防決壊地点)

カルチャー(本、映画など)

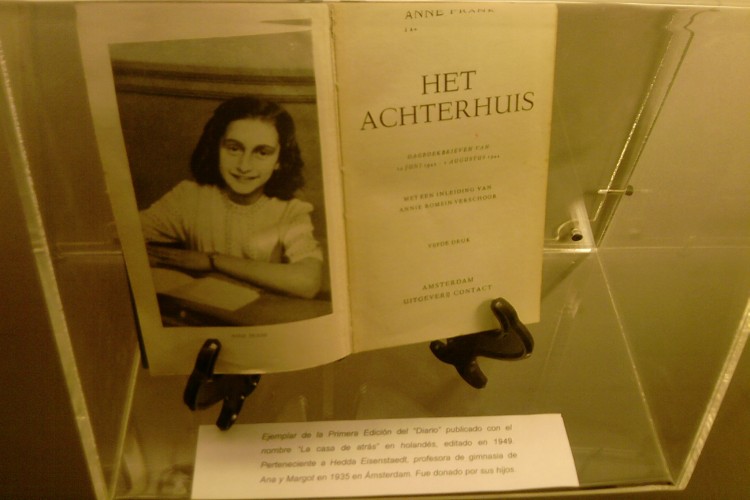

日本では、芥川賞も直木賞も戦争のために中断されていた時期で(1945年から1948年まで)、この年も受賞作はなし。日本で刊行された書籍でベストセラー1位になったのは、前年も1位だった森正蔵によるルポ、『旋風二十年』である。トップ10の顔ぶれを眺めると、京都学派の哲学者であった三木清による、『人生論ノート』と『哲学ノート』(いずれも1941年の刊行)が、ダブルでランクインしている。普通は不人気なはずの哲学書が大勢の人に読まれたのは、生きる指針が必要だった時代のせいだろうか。海の向こうでは、今日まで読み継がれる戦争日記文学の世界遺産(2009年登録)となった、アンネ・フランク(1929-1945)による『アンネの日記』が、アンネの母国語であったオランダ語で刊行された(最初の日本語訳は1952年)。この年のノーベル文学賞を受けたのは、『狭き門』、『田園交響楽』などの作品で知られるフランス人小説家、アンドレ・ジッドである。

『アンネの日記』のオランダ語初版本

日本映画については、老舗映画雑誌『キネマ旬報』の年間第1位が、吉村公三郎監督による『安城家の舞踏会』である。今もなお、世界中の映画監督たちを虜にする小津安二郎が、復員後第一作としてメガホンを取った『長屋紳士録』は、第7位だった。アメリカ映画だと、この年のアカデミー賞作品賞は、ウィリアム・ワイラー監督の『我等の生涯の最良の年』である(公開は前年の1946年)。第二次大戦から市井へと立ち返った復員兵が直面する、諸々の社会問題という本作のテーマは、後年ベトナム戦争、イラク戦争に舞台を変えてハリウッドで変奏される(『ディア・ハンター』、『ハート・ロッカー』などの作品)。この年のカンヌ国際映画祭(第2回)は、最高賞のグランプリ(現在のパルム・ドール)について、該当作品なしという結果で終わった。

4月に米国で公開された、喜劇王チャップリンの『殺人狂時代』は、反共主義者による上映禁止運動を引き起こし、FBIはチャップリンの国外追放を目的とした調査を開始している(1952年、イギリスへと里帰りしたチャップリンは、米国政府により再入国許可を取り消され、国外追放は現実になった)。

ポピュラー音楽の界隈では、アメリカのシンガーソングライター、フランシス・クレイグが歌った 『ニアー・ユー』が、ビルボード誌のチャートで21週間第1位というメガヒットとなり、年間チャートでも最高位に輝いた。ジャズの世界では、後にトランペッターの神となるマイルス・デイヴィスが、最初のレコードを録音したのが、1945年の春から1947年の夏にかけてである。

この年に生を受けた著名人としては、ミュージシャンではエルトン・ジョンやデヴィッド・ボウイ、ロックバンド「クイーン」のギタリストであったブライアン・メイ、小説家ではアメリカのスティーヴン・キング、

映画監督では北野武、台湾の侯孝賢、スポーツ選手ではメジャーリーグの剛速球投手ノーラン・ライアン、NBAの伝説のノッポさん(218cm)カリーム・アブドゥル・ジャバー、妻殺しの疑惑に漬かったアメフト選手のO・J・シンプソン、やんごとなき方ではカミラ英連邦王国王妃、政治家ではヒラリー・クリントンらがいる。

2. 1947年にはどんなワインが造られたか?

ボルドーワインの1947年ヴィンテージ

20世紀末、正確を期すなら1982年から、「暑い年のボルドーでは偉大なワインが生まれるか?」という論争が巻き起こった。この問いに「是」と答える陣営が、頻繁に引き合いに出したのが1947年だ。戦後の3つの偉大なヴィンテージ(1945、1947、1949)のひとつに数えられてはいるものの、ある種、異形の年だと評価されている。

冬の冷え込みは厳しく、1月末の最低気温はマイナス10℃を下回った。芽吹きは4月初めで、同じ月の末には28℃という季節外れの暑さが到来している。5月下旬に、ポムロールとソーテルヌでは雹の被害が出た。開花は5月末に始まり、均質に進んでくれたため、高い収量が期待されるようになる。そこからは、灼熱の夏が続き、6月末、7月末、8月中旬にそれぞれ、40℃近い最高気温を記録した。葉の日陰になっていないブドウの房が、日焼けを起すほどの暑さだった。9月初めに何度か雨が降ったものの、酷暑はまだ続く。白ブドウの摘み取りは9月8日に始まったが、右岸のサンテミリオンでは9月15日から、左岸のメドックでは9月25日からが大多数の動きだった。収穫作業の間も暑さは続き、果汁の潜在アルコール度数が15%に達するのも珍しくなかったという。当時、ボルドー赤の平均的なアルコール度数が、11%台だったのを踏まえると、どれだけよくブドウが熟していたか、あるいは過熟状態にあったかがわかる。

ワイナリーに運び込まれたブドウは、ただちにアルコール発酵に進むのだが、当時はまだ発酵温度をコントロールする先端技術がない。外気温の高さとあいまって、タンク内の発酵温度は、酵母の活動が停止してしまう「事故」につながる水準まで上昇した。なんとか温度を下げようと、一部のワイナリーでは氷の塊がタンクに投入されたが、これはマストを水で希釈するのと同じで、出来上がったワインのアルコール度数をいくぶんかは押し下げもした。氷=水の投入は当時も今も、EU産ワインでは違法だが、実際の現場では珍しい手段ではなかった。

赤も、ソーテルヌなど甘口白も、まずまず豊作のヴィンテージであったが、質についてはシャトーごとのバラツキが大きいとされる。マイナス要因は、高すぎるアルコールと、多量の揮発酸である(アルコール発酵の温度が極端に高くなったり、高温の結果として発酵が止まったりすると、揮発酸の生成量が増える)。揮発酸とは、酢酸およびそのエステルである酢酸エチルのことで、前者は鼻をツンと刺すような刺激臭が、後者はマニキュアの除光液やシンナーのような匂いがするので、一般にはワインの欠陥と判断される(EU産ワインでは、上限値が規制されている物質)。

赤は、左岸よりも右岸のほうが、全体に質がよいと評価されているのだが、これは1956年に起きた激甚な凍害以前、右岸には今よりずっと多くのマルベックが植わっていたからだと、ボルドーを得意とする批評家のニール・マーティンは指摘している。

ブルゴーニュワインの1947年ヴィンテージ

ボルドーと同じく、1947年のブルゴーニュも酷暑に見舞われたが、まずまず豊作の年だった。摘み取りを早くして、ブドウが過熟状態にならないよう気が配られたし、発酵中のマストをいかに冷やすかも、ボルドーと同じく大きな課題になった。煮詰めたジャムのような味だったり、揮発酸が多すぎたりするワインが生まれたのも同じ。しかしながら、これまたボルドーと同様に、この年のブルゴーニュからは傑作が少なからず誕生している。最良のワインは、このヴィンテージの時点で史上最も豊満な姿形をしていて、それでも寿命が長い。とはいえ、ほとんどのワインは、暑さの帰結として酸味が不足気味となり、長寿に必須のバランスを少々欠いた仕上がりとなった。この酸味不足は、赤よりも白のほうで、影響がより大きい(当時のブルゴーニュでは、酒石酸による補酸が行なわれていなかった)。ただしシャブリでは、この年は典型的でこそないものの、グレート・ヴィンテージだと見なされている。彼の地では、酸味の不足よりも過剰が、常に問題になりがちだからだ。なお、1947年に似たヴィンテージが、次にブルゴーニュにやってくるのは1976年、そして2003年である。

生育サイクルを通じて雨は少なく、好天が続いた。夏の暑さは厳しかったものの、何度か降った雨が少しばかりブドウに休息を与えてくれている。健全な状態の果実は、9月上旬から摘み取られ始めた。高い温度でワイナリーに到着するブドウを冷やすため、タンクに氷の塊を入れたほか、冷暗所に放置したり、早朝のまだ気温が上がらないうちに収穫したりといった工夫がなされている。一部の畑では、マストの潜在アルコール度数が16%を超えていた。

その他の産地

ボルドーやブルゴーニュが酷暑によって、バラツキの出たヴィンテージなのに対し、ローヌ渓谷では傑作が多く生まれたようだ。しかしながら、生産量が極端に少ないアペラシオンが多いのもあって、現存するボトルはほとんどない。ロワールについても、「戦後で最も偉大なヴィンテージ」と呼ぶ識者がいる。。シャンパーニュは、質は「まずまずの年」だったが、雨が少なすぎたために収量が落ちた。

その他のヨーロッパ各国について。ドイツも、非常に気温が高く、降雨量が少ない年だった(雨は例年の半分)。結果として、リッチで柔らかいスタイルの、優れたワインが生まれている。ブドウが熟しにくい寒冷地ほど、酷暑の年は有利になるから、理にかなった話だ。イタリアも同様の気候で、比較的冷涼な北西部のバローロが、この年を偉大なヴィンテージに数えている。スペインもやはり暑く、リオハでは長期熟成型の傑作が生まれた。ハンガリーのトカイで生まれる貴腐ワインも、抜群の作柄を誇っている。ポルトガルのポートも、酷暑と小雨の生育期間で、決して悪くない作柄ながらも、ヴィンテージ宣言をした生産者は11と少数に留まった。

ヨーロッパ以外では、カリフォルニアがかなりの良昨年だった。

なお、欧州全土がカラカラに乾いた夏を経験したこの年に、一時間あたり降雨量の世界記録が打ち立てられたのは面白い。アメリカ合衆国ミズーリ州で6月22日、わずか42分間に12インチ(305mm)の雨が降った。この記録は2025年4月現在、まだ破られていない。

伝説のワインは生まれたか

まずは、古酒の神様マイケル・ブロードベントによる、左岸五大シャトーの評価を見ていこう。ラフィット、ラトゥール、マルゴー、オー・ブリオンは4つ星、ムートンが頭ひとつ抜けて5つ星である(5つ星が満点)。左岸の綺羅星では、オーゾンヌが4つ星、そしてあまりに有名なこの年のシュヴァル・ブランは、当然5つ星である(シュヴァル・ブランについては、あとで詳述する)。シュヴァル・ブランの影に隠れてしまった感があるものの、ペトリュスもまた伝説的な出来映えと評価されている(5つ星)。このほか、右岸のラ・クロワ・ド・ゲ、レグリース・クリネ、左岸のグリュオ・ラローズ、ダルマイヤックにもブロードベントは5つ星を献上した。ニール・マーティンは他に、右岸のフィジャック、ヴュー・シャトー・セルタン、トロタノワを大絶賛している。ソーテルヌでは、イケムが当然のブロードベント5つ星。クリマンとリューセック、ラフォリ・ペラゲも、5つ星の獲得者だ。

産地を問わず、クラシックでエレガントなワインを好むマイケル・ブロードベントは、濃厚で高アルコールになったこの年のブルゴーニュを、さほど高く評価していない。5つ星を付けた赤の唯一の銘柄が、ヴォギュエのミュジニである。ほぼブルゴーニュ専門で批評活動をするアレン・メドウズが、最も高い得点を付けている銘柄は、赤ではヴォギュエのミュジニ(97点、2007年試飲)がトップで、以下ルイ・ジャドのシャンベルタン、カミーユ・ジローのコルトンと続く。白では、ブシャール・ペール・エ・フィスのモンラッシェ(95点、2002年試飲)がトップで、レリテール・ギュイヨのクロ・ブラン・ド・ヴージョが次点だ。

ローヌでは、名門ポール・ジャブレによるエルミタージュ・シャペルに、ブロードベントは5つ星を付けている。伝説のシャペルというと、1961ばかりが愛好家の口の端には上るが、この年も見逃してはならない。ロワールの貴腐では、ユエの単一畑名ヴーヴレ、ル・オー・リューのモワルーに対して、長々とした称賛の言葉が記されている(5つ星)。

シャンパーニュだと、クリュッグのプライヴェート・キュヴェ、ポル・ロジェのミレジメに、ブロードベントは5つ星を与えているが、試飲年が1997年だから、30年近く経った今、まだ生きているかどうかはさだかでない。

ドイツでは、シュロス・ヨハニスベルクのリースリングTBAと、シュロス・フォルラーツのリースリングTBAが、探し求めるべき大傑作だ(ブロードベントの5つ星)。

ヴィンテージポートでは、コックバーンのものが、比較的スリムなスタイルながら、大いなる称賛を浴びてきた(ただし、ブロードベントは瓶差があるとして、さほど高くは評価していない)。

カリフォルニアでは、またボーリュー・ヴィンヤードが大成功を収めた。この年は、カベルネ・ソーヴィニョンだ。当時同蔵で醸造責任者を務めていた亡命ロシア人、アンドレ・チェリチェフによる、「ジョルジュ・ラトゥール・カベルネ・ソーヴィニョン・プライヴェート・リザーヴ」で、1946年産のピノ・ノワールに続き、これまた現地では伝説になったボトルである(ブロードベント5つ星だが、アメリカ人ワイン評論家の間にも広く、このワインの名声は響き渡っている)。ナパ産カベルネの大いなるポテンシャルを示し、後の世界的成功を予見させた一本だ。

1947年について、ワイン評論家ロバート・パーカーの媒体『ワイン・アドヴォケイト』が、100点満点をつけた銘柄は以下の通り。

- シャトー・シュヴァル・ブラン(ボルドー赤)

- シャトー・ペトリュス(ボルドー赤)

- シャトー・レグリース・クリネ(ボルドー赤)

- シャトー・ラフルール(ボルドー赤)

- シャトー・ラトゥール・ア・ポムロール(ボルドー赤)

- ミュジニ・ヴィエイユ・ヴィーニュ・ルージュ/コント・ジョルジュ・ド・ヴォギュエ(ブルゴーニュ赤)

- ヴーヴレ・モワルー・ル・オー・リュー/ユエ(ロワール白甘口)

- リオハ・ビーニャ・レアル・レセルバ・エスペシャル/クネ(スペイン赤)

- リオハ・ビーニャ・ボスコニア・グラン・レセルバ/R・ロペス・デ・エレディア(スペイン赤)

- リオハ・グラン・レセルバ/マルケス・デ・リスカル(スペイン赤)

- モスカテル・デ・セトゥーバル/ジョゼ・マリア・ダ・フォンセカ(ポルトガル白甘口)

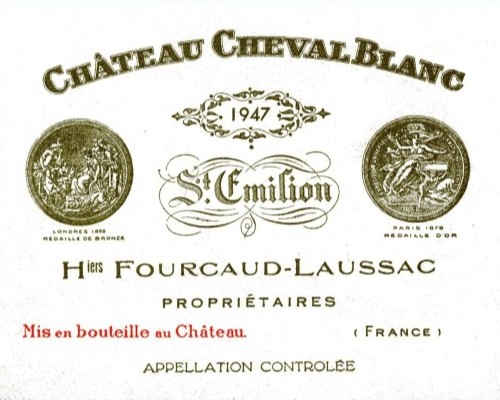

さて、シュヴァル・ブランの1947年についてだ。「20世紀最高の一本」がどれかを議論する際、1945ムートン・ロッチルドと同じぐらい、名前のあがる有力候補である。シュヴァル・ブランはかねてから、右岸では一頭地を抜く存在であったものの、左岸一級のお歴々と同格になったのは、この1947によってだ。ディスニー/ピクサー制作のアニメーション映画 『レミーのおいしいレストラン』(2007年公開)で、クライマックス・シーンにさりげなく登場するぐらい、その名は売れている。

1947シュヴァル・ブラン(シャトー元詰め)のラベル。ラベル中央には、当時の所有者一族の名前である「Fourcaud-Laussac フルコー・ローサック」の文字が記されている。

「神話」、「伝説」といった枕詞が常につく1947シュヴァル・ブランだが、この年の特徴である「高いアルコール度数=14.4%」と、「高水準の揮発酸」から、古きよき時代の典型的なボルドー赤とは見なされない。あまりに濃厚で甘やかなため、「ポートワインに似た」という形容詞を、飲んだ者のほぼ全員が口にする。「ポート」という比喩にも関連するのが、高い揮発酸レベルだ。1947 シュヴァル・ブランの揮発酸量は、現代のAOC規則の上限(赤ワインで、リットルあたり約1グラム以下)を軽く超えているようで、「今このワインが世に出れば、AOCサンテミリオン・グラン・クリュは名乗れず、最下級の肩書きであるヴァン・ド・ターブルとして出荷せざるをえない」と、よく指摘される。いわゆる醸造学的欠陥(硫化水素臭、揮発酸臭、腐敗酵母臭など)の相対性が議論される際にも、決まって引き合いに出されるのが、1947シュヴァル・ブランと揮発酸の関係だ。要するに、英語で言うところの、「コントラヴァーシャル controversial」(議論を引き起こす、物議をかもす)な存在なのである。

ミシェル・ドヴァスの著作によれば、この年のシュヴァル・ブランの畑では、9月15日から10月4日にかけて収穫が行なわれた。熱伝導率の低いセメントタンクを使っていたため(また、氷も投入したため)、発酵温度が上昇しすぎてそのプロセスが途中で止まりはしなかったらしいが、それでも多量の揮発酸が産出された。また、すべての糖を酵母が食い切ってはおらず、リットルあたり3.5グラムの残糖がある。興味深いのは、当時のセラー・マスターであった、ガストン・ヴァシエールによる、「タンクルームがバナナの香りで満ちた」という発言だ。ワインの風味化学においてバナナの香りといえば、酢酸イソアミルが原因物質だとされる。酢酸イソアミルは、アルコール発酵中に酵母が作り出すエステル化合物で、ボージョレなどで行なわれる炭酸ガス浸漬法(カーボニック・マセレーション)のワインで、最も典型的に見られる。揮発酸(酢酸)がエステルになった酢酸エチルと、酢酸イソアミルは親戚のような関係にある化合物だから、高温でのアルコール発酵など特定の条件が、上述の「バナナの香り」と、揮発酸を同時に生成したのかもしれない。

収量は、ヘクタールあたり37.4ヘクトリットルで、この年代の水準からすれば別段低くはない。総生産量である約11万本のボトルを熟成するのに、おおよそ400の樽が必要だったが、戦後の物資不足が続いていたために新樽は調達できず、すべて古樽で熟成された。

シュヴァル・ブランでは、1952年までは部分的にしかシャトー元詰めを行なっていなかったため、ネゴシアンが詰めた1947年のボトルが複数存在し、その量も少なくない。シャトー元詰めのボトルでも、長年の保管状態やコルクの個体差によって、液面の高さにはかなりの差があって、つまりは誰が詰めたボトルか、液面がどれぐらい高いかで、その味わいにはけっこうな差が見られるようだ。1940年代末の売り出し価格は15~50旧フランスフラン(物価上昇を加味して現在の日本円に換算すると、14,000~47,000円程度)で、幅があるのはネゴシアンによって値付けが違っていたからだろう。2025年の今、このワインを入手しようとすれば、オークションの出品を競り落とすのが、ほとんど唯一の方法になる。液面の高さや来歴、シャトー元詰めかネゴシアン詰めかによって、落札価格には相当幅があって、高いほうで15,000米ドルぐらい(約230万円)。大変な値段だが、ロマネ・コンティの最近のヴィンテージが、作柄の良し悪しを問わず、安く買えても300万円を超えるのを考えれば、悪くない価格にも思われる。もっとも、80年近くが経過した古酒になると、状態のよいボトルに行き当たる確率はそう高くはないから、危険なギャンブルではあろう(贋作をつかまされるリスクも考えねばならない)。なお、ボルドー在住の専門家ジェーン・アンソンの記事によれば、2023年時点で、シャトーの保管するライブラリー・ストックは、わずか16本。これが世に出てくれば、大気圏外の価格が付くのは間違いなさそうだが、販売目的で蔵出しされる可能性はとても低そうだ。

古典的なクラレットを大好物とする、マイケル・ブロードベント、スティーヴン・スパリュア、ジャンシス・ロビンソンらイギリス人勢からも、1947シュヴァル・ブランは非常に高く評価されている。しかしながら、このワインを世界一愛するワイン批評家は、やはりロバート・パーカーだろう。このアメリカ人は、自分の生まれ年の象徴となったシュヴァル・ブランを、「生涯で最も偉大なワインのひとつ」だと讃えた。発表された記事からたどれるのは、パーカーが1994年までのあいだに、10度以上この銘醸を口にしたという幸福な事実だ。己の媒体であった『ワイン・アドヴォケイト』に、評点とコメントを発表したのは合計5回。一番古いコメントが1993年発表、新しいのは1998年だ。状態不良だったために、得点を付けなかった1本(個人コレクター所蔵のダブル・マグナム)を除き、残り4本はすべて100点満点だった。パーカーはそのコメントの中で、「ポートワインのようだ」という喩えをやはり記し、揮発酸レベルとアルコール度数が高すぎる点をも指摘した上で、「47年経った今でも、このワインが驚くほどフレッシュで、恐るべき凝縮感があり、奥深く複雑であるのをどう説明できるのだろうか? 現代醸造の方向性に疑問を抱かざるを得ない」と、全面肯定とも取れる評価をしている。

パーカーは、1982ヴィンテージの評価を転換点として、「味は濃ければ濃いほど良い」という新しいパラダイムを、ボルドーにもたらした人物だ。製造側で、パーカーの片棒を担いだのが、醸造コンサルタントのミシェル・ロランである。このあたりの物語については、以下の記事をご参照いただきたい。想像するに、このヴィンテージに誕生した同い年のふたりが、「濃厚有理」のスローガンを掲げ、極限まで推し進めるようになったきっかけのひとつが、1947シュヴァル・ブランだったのではないだろうか。

ロバート・パーカーについては、こちらの記事もご覧ください。

3. 1947年ヴィンテージのまとめ

地球温暖化が進んだ加速した今日、1947年のようなヴィンテージは、珍しくなくなった。ただし、果実を過熟に追いやらない術も、発酵温度をコントロールする術も、現代の栽培醸造家が携える道具箱には複数収納されている(アルコール度数はじりじりと上昇しているが)。だから、1947シュヴァル・ブランのように極端なスタイルのボルドーは、今後はおそらく現れないだろう。

ロバート・パーカーは2019年に公式引退し、ミシェル・ロランも2020年からはセミ・リタイアの状態に移行している。ふたりが築いた一時代は終わったが、1947シュヴァル・ブランはどうだろう? ボトルの中身は、いまだ現役なのだろうか。

【主要参考文献】

『世紀のワイン』 ミッシェル・ドヴァス著(柴田書店、2000)

『ブルゴーニュワイン100年のヴィンテージ 1900-2005』 ジャッキー・リゴー著(白水社、2006)

『ブルゴーニュワイン大全』 ジャスパー・モリス著(白水社、2012)

Jasper Morris, Inside Burgundy 2nd Edition, BB&R Press, 2021

Jane Anson, Inside Bordeaux, BB&R Press, 2020

Stephen Brook, Complete Bordeaux 4th Edition, Mitchell Beazley, 2022

Allen Meadows, Burgundy Vintages A History From 1845, BurghoundBooks, 2018

Michael Broadbent, Vintage Wine, Websters, 2006

Steven Spurrier, 100 Wines to Try before you Die, Deanter, 2010

Robert Parker’s 100-Point Wines, Wine-Searcher

Stephen Brook, Wine Legend: Château Cheval Blanc 1947, Decanter, 2024

Jane Anson, The Epicurean’s Atlas: Cheval Blanc 1947, Sotheby’s, 2023