ワインは毎年、秋が来れば仕込まれる。偉大と称されるワインは皆、ブドウが摘まれ、酵母の力で酒に変わった年――ヴィンテージをラベルに記している(シャンパーニュなどで一部例外はあるが)。好天続きで、労せずして優品が量産されたような年もあれば、雨、霜、雹、熱波といった天候イベントによって、造り手が唇を噛んだ年もある。ただ、どれひとつとして同じ年はなく、優れたワインはどこの地域の産であれ、ヴィンテージの個性が刻印されている。

本連載では、第二次世界大戦が終わった年から現在に至るまでのヴィンテージを、世相や文化とともに、ひとつずつ解説していく。ワイン産地の解説としては、フランスの二大銘醸地であるボルドー、ブルゴーニュを中心とするが、折にふれて他国、他産地の状況も紹介していく。

本記事では、1951年を取上げよう。フランスは散々だったが、南半球で新しい伝説が生まれた年である。

【目次】

1. 1951年はどんな年だったか?

● 世界の出来事

● 日本の出来事

● カルチャー(本、映画など)

2. 1951年にはどんなワインが造られたか?

● ボルドーワインの1951年ヴィンテージ

● ブルゴーニュワインの1951年ヴィンテージ

● その他の産地

● 伝説のワインは生まれたか

3. 1951年ヴィンテージのまとめ

1. 1951年はどんな年だったか?

世界の出来事

1951年には、米ソ冷戦が続き、さらなる深まりを見せる。この年の地政学的な気候は、一方で激しいイデオロギーの対立が先鋭化し、他方でその脅威ゆえに新たな協力関係が芽生えるという、極めて逆説的な様相を呈していた。

昨年に始まった朝鮮戦争は、南北両軍が一進一退を繰り返す、消耗戦の泥沼に落ちていく。原爆の使用をも考え始めたアメリカ陣営では、内輪もめが始まり、総司令官ダグラス・マッカーサーが解任される騒動が起きた。休戦の対話が年の半ばに始まるが、そう簡単にはまとまらない。核兵器に怯える北朝鮮の金日成は、休戦を望んだのだが、後ろ盾である中国の毛沢東がこれを拒絶、スターリンも毛に同意した。

1951年4月19日、米国議会で退任演説を行なうマッカーサー。「老兵は死なず、ただ消えゆくのみ」の言葉が有名になった

戦後、西側世界の再建を支えてきたのは、1947年に始まった米国による欧州の経済復興計画、通称「マーシャル・プラン」である。1951年6月まで続いたこの計画は、敗戦によりどん底に落ちた、西ドイツやイタリアの「奇跡の復興」を後押しするなど、西欧の経済に大きな恩恵をもたらしてきた。しかし、1951年にマーシャル・プランを引き継ぐ形で成立した「相互安全保障法」は、軍事的な性格が濃い枠組みとなる。これにより、従来の経済援助は軍事援助と一体化され、米国による東側「封じ込め」の、明確な道具として位置づけられた。援助はもはや単なる人道的・経済的な性格ではなく、ソ連圏に対抗する軍事同盟の一部になったのである。

欧州では、フランスの外務大臣が前年に提唱した「シューマン宣言」が、1951年4月のパリ条約によって、ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体=ECSCという形になった。歴史上、フランスにとって不倶戴天の敵であった西ドイツのみならず、イタリア、オランダ、ベルギー、ルクセンブルクもこの条約には加わり、1957年の欧州経済共同体、ひいては現在の欧州連合(EU)へとつながっていく。欧州西側諸国連携の背後にあったのは、東側からの圧力だった。

奇跡的な協力体制が、欧州諸国間で生まれる中、その音頭を取ったフランスには、重い空気が立ちこめていた。植民地であったベトナム、ラオス、カンボジアの独立をめぐる、第一次インドシナ戦争(1945-1954)が、フランスにとって日に日に厳しい戦況になってきていたのである。膨大な戦費は国民の肩に重くのしかかり、その士気は低下してく。一方で、戦後に投獄された対独協力者を釈放する、最初の特赦法がこの年には成立し、大戦のトラウマから脱しようという方向性も見られた。

植民地独立で揺れたのは、イタリアも同様だった。北アフリカのリビアは、1911年以降イタリアの植民地で、第二次大戦中は連合国(イギリス)と枢軸国(イタリア、ドイツ)が、激しい闘いを繰り広げた土地だ。イタリアの敗戦後、英仏の共同統治がなされたあとの1951年、国連決議によって、強い自治権をもつ3州の連邦国家「リビア連合王国」が成立した。他の植民地(エリトリア・エチオピア、ソマリア)についても、1947年にイタリアは主権を放棄しており、リビアの独立は、「帝国としてのイタリアの終焉」を意味していた。国家として再度のアイデンティティ形成が、以後のイタリアには必要となる。

南半球の大国オーストリアは、この頃どんな状況だったのか。第二次世界大戦では連合国陣営に加わり、中東・地中海沿岸、北アフリカに派兵したほか、日本と戦っている。戦後は、自由党の党首ロバート・メンジーズが、1949年から16年にわたる長期政権を敷いた。権力の源になっていたのはここでも「東側」、すなわち共産主義陣営の圧力である。メンジーズは、オーストラリア共産党の非合法化まで試みたが、これは国民投票で否決された。外交面では、後述のサンフランシスコ講和条約締結のほか、アメリカ、ニュージーランドとの集団的自衛に関する三国同盟、太平洋安全保障条約(ANZUS)に調印している。締結当時の仮想敵は、東側および(将来的な可能性としての)再武装した日本だったが、現在では中国が、この同盟の立ち向かうべき脅威になっている。

1949年から1966年まで長期政権を担ったオーストラリアの首相、ロバート・メンジーズ(1894-1978)

日本の出来事

1951年の日本で最大の出来事は、サンフランシスコ平和条約の締結である。9月8日、米国西海岸の都市サンフランシスコにおいて、吉田茂首相が署名した。敗戦で失われていた国としての主権が、アメリカを筆頭とする48の連合国によって承認され、ポツダム宣言から6年の歳月を経て、ようやく戦争状態が終わった。今日まで続く、日本・アメリア合衆国間の安全保障条約も、同日に署名されている。なお、中国とソ連は、サンフランシスコ平和条約には署名しなかった。中国とは後の1978年になって、ようやく平和条約が締結されたが、ソ連・ロシアとのあいだには、いまだに平和条約が結ばれていない。同平和条約の締結により、GHQの占領も終わるが、沖縄と小笠原諸島については、米国領として残った。

戦後の日本を作ってきたGHQのトップ、ダグラス・マッカーサー元帥は、同年4月に解任されていたため、この運命の日・場所には招かれていない。

サンフランシスコ平和条約に署名する吉田茂首相

前年に始まった朝鮮戦争による特需は、この年に入ってもまだ続いており、日本の経済規模(国民総生産、個人消費)は戦前の水準を上回るところまで回復した。

経済復興の明るいニュースの一方で、悲惨な事故も発生している。4月24日、横浜市の国鉄桜木町駅付近で、京浜東北線の電車が垂れ下がっていた架線に接触してショート、火災が発生した。先頭車両が全焼、ロックされていた自動扉が開かなかったために多くの乗客が逃げ遅れ、死者106名、負傷者92名を出す大惨事となっている。この事故ののち、緊急時に乗客がドアを手動で開けるための装置、非常ドアコックの設置と表示が法律で義務づけられた。

国内政治では、最大野党であった日本社会党が、9月締結の講和条約・平和条約(上述)をめぐって分裂した。ソ連、中国ら東側諸国が講和条約に入っていなかった点や、日米安保条約の是非について、日本社会党内の右派と左派が揉め、10月に袂を分かっている。この分裂が保守陣営を刺激した結果、自由党と民主党の合同による自由民主党が成立し、「55年体制」へとつながっていった。

穏やかなニュースだとこの年、朝日麦酒(現在のアサヒビール)が、日本初の果汁飲料であるバヤリースを発売している。アメリカ生まれのブランドで、当初は在日米軍のために供給されていたのが、全国発売されるようになった。ここから、コカ・コーラ、ペプシ、スプライト、ファンタ、ドクターペッパーなど、多くのアメリカ発の飲料が日本に流入し、戦後のアメリカナイゼーションが、清涼飲料の分野でも進んでいく。

カルチャー(本、映画など)

芥川賞の受賞作は、安部公房の 『壁―S・カルマ氏の犯罪』、石川利光の『春の草』、堀田善衛の『広場の孤独』の三作。安部は、シュルレアリズム的色彩、不条理な舞台設定といった前衛的な作風で知られ、後にノーベル文学賞の有力候補となった。直木賞の受賞作は、源氏鶏太の『英語屋さん』、『颱風さん』、『御苦労さん』、久生十蘭の『鈴木主水』、柴田錬三郎の『イエスの裔』である。1951年の日本におけるベストセラー1位は、前年刊行の『少年期』だった。波多野勤子による往復書簡集で、著者が第二次大戦中の4年間、息子と交わした手紙を書籍にまとめた。木下惠介監督によって、映画にもなっている(1951年公開)。

海外文学に目を向けると、この年はなんといっても、『ライ麦畑でつかまえて/キャッチャー・イン・ザ・ライ』だ。J・D・サリンジャーによるこの青春小説は、決してわかりやすい物語ではないのだが、若者の聖典として今も世界中で読み継がれている。日本では、村上春樹による新訳(2003年)も話題になった。1951年のノーベル文学賞の受賞者は、ペール・ラーゲルクヴィスト。スウェーデンの作家・詩人・劇作家で、代表作は小説の『バラバ』だが、日本での知名度は低い。

サリンジャー著、『ライ麦畑でつかまえて』の初版本表紙

日本映画については、映画雑誌『キネマ旬報』が年間第1位に選んだのが、小津安二郎監督の『麦秋』だった。監督・小津、主演・原節子、助演・笠智衆でのキネ旬1位は、1949年の『晩春』に続いての快挙である。

アメリカ映画の世界だと、この年のアカデミー賞作品賞は、ジョセフ・マンキーウィッツ監督・脚本の『イヴの総て』である(公開は前年の1950年)。作品賞だけでなく、監督賞、脚本賞など、合計6部門の受賞になった。大西洋の向こう側でも高く評価され、カンヌ国際映画祭でも審査員特別賞と女優賞を授かっている。華やかなブロードウェイ界の、ドロドロした裏側を描いた本作は、1970年にはそのブロードウェイでミュージカルに仕立てられ、『アプローズ Applause』の題名で公開された(日本では、劇団四季が1972年に公演)。

ヨーロッパの国際映画祭の筆頭であるカンヌはこの年、スウェーデン人監督アルフ・シェーベルイの『令嬢ジェリー』と、イタリア人監督ヴィットリオ・デ・シーカの『ミラノの奇跡』がグランプリに輝いている。ヴェネツィア国際映画祭で最高の作品に贈られる金獅子賞は、前年公開の黒澤明監督作品、 『羅生門』 である。日本の映画作品が、海外のメジャーな映画祭で最高賞を獲得したのはこれが初めてで、「世界のクロサワ」という言葉はここから生まれた。ベルリン国際映画祭は、この年が第1回で、ドラマ、コメディ、ドキュメンタリーなど5部門でそれぞれ、金熊賞、銀熊賞、銅熊賞が選ばれている。ドラマ部門の金熊賞(最高賞)は、レオポルド・リントベルク監督のスイス映画、 『ジープの四人』に贈られた。

ポピュラー音楽の界隈では、アメリカのジャズピアニスト・歌手、ナット・キング・コールの『トゥー・ヤング Too Young』が、年の瀬発表のビルボード年間チャートで最高位に輝く。日本では、昭和を代表する歌姫のひとり、美空ひばりが最初の全盛期を迎えていて、『私は街の子』、『銀ブラ娘』などのヒット曲を出している。クラシック音楽のファンにとって、1951年は「バイロイトの第九」の年として記憶されているだろう。戦後初の開催となったドイツ・バイロイト音楽祭において、ヴィルヘルム・フルトベングラー指揮で演奏されたベートヴェン交響曲第9番は、ライブ録音され、1955年にLPレコードとして発売された。今もなお、名演中の名演として伝説化している第九である。

1951年に生を受けた著名人について、手短に紹介しよう。政治の世界では、第74代イギリス首相のゴードン・ブラウン、第5代台湾総統の陳水扁、ジョー・バイデン米国大統領の妻ジル・バイデン、竹中平蔵など。スポーツ界では、プロボクサーのロベルト・デュラン、プロレスラーの長州力、ジャンボ鶴田、プロゴルファーの岡本綾子ら。映画界では押井守、文学界では高橋源一郎、夢枕獏、桐野夏生、漫画界ではあだち充、いしいひさいち、落語家では笑福亭鶴瓶、音楽の分野ではスティング、フィル・コリンズ、ボニー・タイラー、グレン・ヒューズ、デヴィッド・カヴァーデール、忌野清志郎ら。俳優では、オリヴィア・ハッセー、ロビン・ウィリアムズ、桃井かおり、中村雅俊、岩城滉一、柴田恭兵ら。ファッション界ではトミー・ヒルフィガー、料理界ではベルナール・ロワゾーが、それぞれこの年の生まれである。

死没者としては、オーストリアで生まれたイギリスの大哲学者、ルードヴィヒ・ウィトゲンシュタインや、同じくオーストリア生まれでアメリカに帰化した作曲家、アルノルト・シェーンベルク(十二音音楽の確立で知られる)、ノーベル文学賞を授かったフランスの小説家、アンドレ・ジッドらがいる。

2. 1951年にはどんなワインが造られたか?

ボルドーワインの1951年ヴィンテージ

端的に言って、ボロボロだった。天候被害や病害について、予防や被害抑制の術がわずかしかなかったこの時代、「救いようがないヴィンテージ」は確かに存在した。1951のボルドーはそんな年で、マイケル・ブロードベントの採点は、五つ星評価でまさかのゼロ星(赤、甘口白ともに)。「忌まわしいワインたちで、薄く、酸っぱく、腐敗臭がする」と、絶望的な酷評である。ボルドーワインの専門家であるニール・マーティンも、「20世紀最悪のヴィンテージのひとつ」と述べた。

暦の上で春がきても、雨ばかりで寒く、4月半ばにやっと暖気がやってきた。開花の時期も雨。8月に入っても気温が上がらないばかりか、また雨が降り続き、ブドウの成熟は遅れていく。9月になっても天候は回復しなかった。みじめな果実は、10月はじめから半ばにかけて摘まれている。ブドウの成熟度が絶対的に不足していたため、大量の補糖で補うしかなかった。悲惨だったのは赤だけでなく、甘口白のソーテルヌ地区でも、同じく雨と低温に祟られたし、5月には雹が降って収量が半減した。

ブルゴーニュワインの1951年ヴィンテージ

例外がないわけではないが、ボルドーが悪い年はブルゴーニュも悪い(ボルドー市とボーヌの町とは、約500kmも離れてはいるのだが)。こちらも、赤白ともにブロードベントはゼロ星の評価。

寒い春のあとに到来した遅霜。続いての雨でベト病が蔓延。花震いで収量減。暦では夏が来ても、冷え冷えとしている上に雨ばかりと、敵ながらあっぱれのコンボである。雨の中、9月末~10月上旬に収穫を始めたものの、ブドウが熟れているはずがない。ボルドーと同じく大量の補糖を行なったが、アルコールは上がれども風味の未熟さや薄さは隠せない。

地球温暖化が顕在化するまで、ブルゴーニュやボルドーでは補糖によるアルコールの嵩上げが、ほぼ毎年行なわれていた(悪い年ほど、大量の砂糖が投入された)。「袋詰めの太陽」と、業務用の砂糖袋は皮肉を込めて呼ばれていた

その他の産地

ボルドー、ブルゴーニュに限らず、フランスは全部が厳しかった。ローヌ、ロワール、アルザスのどこも評価は低い。シャンパーニュは、他産地より若干は良好ながら、平年以下の出来であるのは同じだった。

ドイツは、ブロードベント2つ星。優れた年では決してないが、壊滅的なフランスより幾分かマシだったようだ。英国の老舗ワイン商ハーヴェイズ・オブ・ブリストルは、1954年秋発行のカタログで、1951年産に超良作年1947と同水準の値段を付けていたという。とはいえ、数年先までに、1951のワインは市場から姿を消したというから、やはり早飲みの軽いワインだったのだろう。

イタリアは、かなり優れたワインを仕込めた例外的な欧州の国である。バローロ、バルバレスコ、ブルネッロ・ディ・モンタルチーノといった伝統的銘醸地では、力強い赤が生まれた。数は非常に少ないものの、二次販売市場にはまだこのヴィンテージのバローロ(マルケージ・ディ・バローロ、ジャコモ・コンテルノなど)や、ブルネッロ(ビオンディ・サンティ)が見つかる。

ポートワインの産地であるドウロ渓谷は、ブロードベント一つ星とやはり冴えない。ヴィンテージ宣言をしたシッパーはいなかった。マデイラ島の酒精強化ワインも、バーベイト社製のヴィンテージ入りがわずかに市場に残っているとはいえ、良作年にはほど遠い。

1951年のカリフォルニアは、傑出した作柄になった。ブロードベントの評価は満点の五つ星である。

伝説のワインは生まれたか

この年のボルドー赤について、古酒の神様マイケル・ブロードベントは、「避けよ」の一言で済ませている。五大シャトー、ペトリュス、オーゾンヌ、シュヴァル・ブランといった面々ですら、まともなワインにならなかったようだ。甘口白のイケムについては、この年に瓶詰めをしなかった。ニール・マーティンは、試飲した数少ない1951のうち、ラトゥルールは予想よりも良好だったと述べ、同蔵は「ヴィンテージのムラが小さい」という定説が、この年にも確認された旨を記している。とはいえ、この年のボルドーを、現在市場で見つけるのは非常に難しい。収量が少ないうえに、長期熟成能力がなかったため、早々に飲みきられてしまったのだ。

ブロードベントがこの年のブルゴーニュについて、四つ星以上を与えている銘柄はない。DRCのラ・ターシュですら二つ星。ちなみに、DRCはこの年、ラ・ターシュ以外の赤ワインを生産しなかった。星での評価こそしていないものの、ドクター・バロレ・コレクションのシャンボール・ミュジニについて、ブロードベントはかなり肯定的なコメントを残している。ブルゴーニュワインの権威 アレン・メドウズも、いくつか悪くないワインに言及してはいるが、評点が90点を超える銘柄はない。ただ、ドメーヌ・ジョルジュ・ルーミエによるシャンボール・ミュジニ・レザムルーズについては、幾多の困難の中で生まれた優品だと評価している。

欧州が闇に沈む中、ひときわ光輝いたカリフォルニアでは、おなじみボーリュー・ヴィンヤードの旗艦銘柄、ジョルジュ・ド・ラトゥール・カベルネ・ソーヴィニョンが、ブロードベントから五つ星をもらった(1971年の試飲時)。「1955ラトゥールと、1959シュヴァル・ブランを合わせたよう」(いずれも五つ星ワイン)というのだから、ボルドーびいきのブロードベントからすれば、最大級の賛辞である。このほか、ボーリューと並ぶ評価をナパで勝ち得ていた名門、イングルヌックの1951カベルネ・ソーヴィニョンも、今日コレクターが狙うアイテムになっている。

1951年産で、ロバート・パーカーが100点満点を与えたワインは存在しない。

さてここで、この多難な年の、ワイン・オブ・ザ・ヴィンテージ、伝説のボトルを選ぶとしよう。衝撃は予想外の方向、南からやって来た。オーストラリアが世界に誇るアイコンワイン、ペンフォールズ・グランジの誕生である。その名は、ペンフォールズ社がアデレードの街付近に所有する自社畑、マギル・エステートに建つグランジ・コテージにちなむ(1845年竣工。グランジはまた、ペンフォールズ家のルーツであるイギリスの地名でもある)。

当時のオーストラリアのワイン市場は、まだポートやシェリーに似た酒精強化ワインが幅を利かせていた。一方で、ヨーロッパからの帰還兵や入植者が、本格的な辛口赤ワインを求め始めた時期でもある。1949年、マギル・エステートのシニア・ワインメーカーであったマックス・シューバート(1915-1994)は、酒精強化ワインの生産技術を学ぶため、ヨーロッパに派遣された。その旅の途中、シューバートはボルドーの五大シャトーを訪れて、ワイン造りを眺め、高貴なるワインを口にし、虜になってしまう。この体験がシューバートに、「最低でも20年は生き続けられる」世界クラスの赤を、豪州から生み出す決意をさせた。

母国に戻ったシューバートは、原料探しからプロジェクトをスタートさせる。当時の南オーストラリア州では、まだカベルネ・ソーヴィニョンがほとんど栽培されていなかったため、品種はシラーズを選んだ。供給源は、自社畑マギル・エステート内にあるグランジ・ヴィンヤードと、他の個人が所有するハニーポット・ヴィンヤード(アデレードから南方に広がる郊外、モーフェット・ヴェイルに位置)に定めた。ふたつの畑は、それまでも優れたシラーズのワインを生んでいたからだ。オーストラリア流の技術に、ボルドーで得たインスピレーションを注ぎ込み、1951年に最初のグランジが誕生した。その際に用いられた技術、すなわちアルコール発酵の途中で圧搾したワインを、アメリカンオーク樽に移すという手法は、今日の豪州でもひとつの標準になっている。この年の南オーストラリア州は、冬も夏も雨が降らない、乾燥したシーズンだった。

1951年のグランジは、市販を前提にしない実験品であり、商業ヴィンテージとしては1952が初だった。自信満々で意欲作を仕込み続けたシューバートだが、1957年のお披露目会で、ひどい辱めを受けてしまう。斬新すぎたグランジは、ペンフォールズ社の経営陣、招待されたワイン評論家たちにはまったく響かなかった。とある評論家は、「シューバート、おめでとう。非常に優れた辛口ポートワインだが、まともな神経の持ち主なら誰も買わないし、ましてや飲んだりしないだろう」と、バッサリ切り捨てたという。同社のワンマン会長だったグラディス・ペンフォールド・ハランドは、シューバートにグランジの製造中止を命じた。すでに瓶詰めされていたグランジのボトルは、安価なハウスワインとしてクラブに売られ、タンクにあった残りは他のワインにブレンドされてしまう。

会長の命令に従わなければ、シューバートのクビは飛ぶ。しかし、男はあきらめなかった。製造中止を命じられてからも3年間、1959ヴィンテージまで、隠れてグランジを造り続けたのだ。同僚の醸造家たちが、秘密のオペレーションを助けてくれた。

中止命令以降、グランジは表舞台から消えたワインだったものの、内輪の友人や仕事仲間たちが食卓を囲む席で、時折栓が抜かれるタイミングはあった。そんなところから、グランジを見直す機運が徐々に熟していく。かくして1960年、3年前と同じ役員たちを集めた2度目の試飲会が、行なわれる運びとなった。瓶熟成が進んだ1951、1955の両ヴィンテージを、参加者たちは熱狂的に迎え入れる。役員会は、1960年の仕込みに間に合うよう、グランジの生産再開をシューバートに命じた。逆転勝利の瞬間だ。同じ年に、シューバートは醸造部門の最高責任者である、ナショナル・プロダクション・マネージャー(現在のチーフ・ワインメーカーに相当)へと昇進を果たしている。

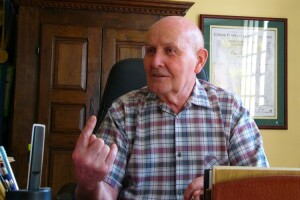

グランジを生んだペンフォールズの初代チーフ・ワインメーカー、マックス・シューバート(写真提供:株式会社ファインズ)

1951のグランジは実験品とあって、ホッグスヘッド3樽分(1200本)しか造られなかった。シューバートはその大半を、友人や家族に贈ったとされる。詰められたボトルは、職人の手吹きだった。70年が過ぎた2021年の時点で、ワイナリー内のストックを含め、世界に35本程度しか残っていないと推定されている。

今、このワインを買えばいくらするのか。過去の記録に残る1本あたりの最高落札価格は、2021年に売買された14万2131豪ドルだ(当時の為替レートで、約1200万円)。オーストラリアのオークションハウス、ラングトンズによる競りで値付けされた。晩年のマックス・シューバートが、1988年8月にサインをし、自らリコルクをした蔵出しのボトルだから、かなりのプレミアがついたようだ。

今、このワインを飲んだらどんな味なのだろう。ペンフォールズが2012年に開いた回顧テイスティングにおいて、1951グランジは、「ワイン自体は盛りを過ぎているが、ボトルによっては果実の甘味と、風味の持続性が感じられる」と、記録されている。

3. 1951年ヴィンテージのまとめ

どの国や産地でも、「その土地を世界地図に載せたワイン」は、「その存在がなければ、産地全体が10年、20年と遅れただろうワイン」でもある。オーストラリアの場合、グランジがそんな役割を担った。歴史を変え、作ったのは、ひとりの醸造家の執念であった。

【主要参考文献】

『世紀のワイン』 ミッシェル・ドヴァス著(柴田書店、2000)

『ブルゴーニュワイン100年のヴィンテージ 1900-2005』 ジャッキー・リゴー著(白水社、2006)

『ブルゴーニュワイン大全』 ジャスパー・モリス著(白水社、2012)

Jasper Morris, Inside Burgundy 2nd Edition, BB&R Press, 2021

Jane Anson, Inside Bordeaux, BB&R Press, 2020

Stephen Brook, Complete Bordeaux 4th Edition, Mitchell Beazley, 2022

Allen Meadows, Burgundy Vintages A History From 1845, BurghoundBooks, 2018

Michael Broadbent, Vintage Wine, Websters, 2006

Andrew Caillard MW, The REWARDS of PATIENCE 7th Edition, Hardie Grant Books, 2013

Steven Spurrier, 100 Wines to Try before you Die, Deanter, 2010

Robert Parker’s 100-Point Wines, Wine-Searcher