ワインは毎年、秋が来れば仕込まれる。偉大と称されるワインは皆、ブドウが摘まれ、酵母の力で酒に変わった年――ヴィンテージをラベルに記している(シャンパーニュなどで一部例外はあるが)。好天続きで、労せずして優品が量産されたような年もあれば、雨、霜、雹、熱波といった天候イベントによって、造り手が唇を噛んだ年もある。ただ、どれひとつとして同じ年はなく、優れたワインはどこの地域の産であれ、ヴィンテージの個性が刻印されている。

本連載では、第二次世界大戦が終わった年から現在に至るまでのヴィンテージを、世相や文化とともに、ひとつずつ解説していく。ワイン産地の解説としては、フランスの二大銘醸地であるボルドー、ブルゴーニュを中心とするが、折にふれて他国、他産地の状況も紹介していく。

本記事では、1949年を紹介しよう。ボルドー、ブルゴーニュほか欧州の主要産地にはこの年、またもや傑出した、あるいは優れたブドウ生育期間が訪れた。世界大戦後の混乱期にあって、1945年、1947年に続く天の恵みである。激動の10年間の終わりに華を添える、目覚ましいワインが多数生まれた。

【目次】

1. 1949年はどんな年だったか?

● 世界の出来事

● 日本の出来事

● カルチャー(本、映画など)

2. 1949年にはどんなワインが造られたか?

● ボルドーワインの1949年ヴィンテージ

● ブルゴーニュワインの1949年ヴィンテージ

● その他の産地

● 伝説のワインは生まれたか

3. 1949年ヴィンテージのまとめ

1. 1949年はどんな年だったか?

世界の出来事

1949年は、東西冷戦のさらなる激化、中国の政変といった大きなイベントが、立て続けに起きた年である。戦後の世界再編が進み、新しいフェーズへの移行が明確な形を取り始めた。

まずは、中国について。中国共産党(1921年結党)の人民解放軍が、中華民国の首都である南京を制圧したのが4月のこと。共産党主席の毛沢東は10月1日、北京の天安門広場で中華人民共和国の樹立を宣言し、一党独裁体制が始まった。中華民国総統の蒋介石は、中国国民党政府とともに台湾に逃れる。今に至る、いわゆる「台湾問題」が始まった。

毛沢東(1893-1976)、中国共産党初代中央委員会主席。建国の父にして、マルクス・レーニン主義を土台にした「毛沢東思想」を発展させた人物

東西冷戦の重大な局面としてはまず、ヨーロッパの火薬庫と化したドイツの分断が挙げられるだろう。国土は東西ふたつに分かれ、まず西側諸国の一員としてのドイツ連邦共和国(西ドイツ)が5月に誕生、ボンに首都が置かれた。ソ連を後ろ盾とした、ドイツ民主共和国(東ドイツ)が成立したのが、5ヶ月後の10月だ。ベルリンの街は、東西陣営に引き裂かれた状態で分断統治される形となり、後年になって有名な壁が築かれる(1961年)。

ソ連は、アメリカ合衆国のマーシャル・プランへの対抗策として、コメコン(経済相互援助会議)を創設し、東側諸国間の経済協力と、自給自足体制の樹立を図った。軍事面におけるソ連の大きな飛躍は、8月の第一回原子爆弾実験の成功である。ここから、米ソによる抑止を目的とした核兵器の開発・製造競走が始まった。西側諸国による、北大西洋条約機構(NATO)設立も、この年だ。

中東では、イスラエルが国際連合の59番目の加盟国として認められた。なお、台湾は現在に至るも、国際連合には加盟できていない。

東南アジアでは、インドネシア共和国が宗主国オランダとの独立戦争ののち、独立を果たした(12月のハーグ円卓会議にて)。

いわゆるジュネーヴ諸条約(戦争犠牲者保護条約)が増強されたのは、人道的な大進歩で、これは第二次大戦で大量の犠牲者を出した反省に基づいている。同条約は、19世紀後半以降、段階的に締結されてきた戦争法の体系である。戦地での傷病者の扱い、捕虜の待遇保障、文民の保護などを定めていて、現在すべての国(195カ国)が締結・批准している。元になったのは、1864年にジュネーヴで12カ国が締結した、「戦地軍隊における傷病者の状態の改善に関する条約」(赤十字条約)である。

1864年の第1回ジュネーヴ条約調印式(画:シャルル・エドゥアール・アルマン=デュマレスク)

ワイン王国フランスでは、年の初めにパンの配給券が廃止され、食料配給高等委員会も11月に解散、食の領域においても戦後の混乱から脱しはじめた。対外的には、植民地国家ベトナムにおける独立戦争(インドシナ戦争)に対し、バオ・ダイ帝を擁してベトナム国を樹立する。これは独立勢力であるホー・チ・ミンが建てたベトナム民主共和国に対抗するための、フランスの傀儡政権であった。後年、フランスが撤退すると、新たな後ろ盾としてアメリカ合衆国が現れ、ベトナム戦争が始まる。

イタリアでは、「スペルガの悲劇」と呼ばれる航空機事故が、5月4日に起きた。ピエモンテの州都トリノの郊外に墜落した旅客機には、31名の乗員・乗客がいて全員死亡、その中には、強豪サッカークラブであるACトリノの選手18名が含まれていた。選手たちの多くが、イタリア代表チームのメンバーだったため、翌年開催のワールドカップ・ブラジル大会において、イタリアはグループ・リーグで敗退している。

アメリカ合衆国では、ハリー・トルーマン大統領が再選され、2期目が始まった。史上初めてテレビ中継された1月20日の大統領就任式では、世界各地の経済成長と共産主義への抵抗が就任演説の中で語られ、第三世界への国際開発政策がここから始まったと考えられている。就任祝賀会には、ジャズ奏者のライオネル・ハンプトンが出演したが、アフリカ系アメリカ人の参加はこれが初めてだった。

日本の出来事

GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)による占領統治、民主化政策はまだ続く。1月23日に、日本国憲法施行後では初となる衆議院総選挙が行なわれ、民主自由党が勝利、吉田茂が首相に選出された(第2次吉田内閣)。経済面では、GHQの経済顧問ジョゼフ・ドッチが立案・勧告した、ドッジ・プランが実施されている。インフレと国内消費を抑制しつつ輸出を振興する、財政金融引き締め政策で、日本の資本主義強化を目的としていた。東京、大阪、名古屋の証券取引所が再開したのもこの年である。

社会面の事件では、光クラブ事件の犯人であった東大生起業家、山崎晃嗣が世を騒がせた。光クラブは、東京銀座に設立された闇金業者で、派手な広告で高配当を謳って出資者を集め、その資金を高利で個人商店や企業に貸し付け、利ざやを稼ぐというビジネスモデルだった。しかし、物価統制法違反で山崎が逮捕されてから、不起訴処分となるも出資者たちが離れたため、業績が急激に悪化、山崎は債務返済日の前日に服毒自殺する。光クラブ事件は、大戦後に出現した新型犯罪の代表例とされ、山崎は三島由紀夫の『青の時代』、高木彬光の『白昼の死角』などの小説のモデルとなっている。

光クラブの広告

この年のその他の事件としては、法隆寺金堂壁画(7世紀後半から8世紀初めに描かれた)の、不審火による焼失が挙げられる。この火災がきっかけとなり、翌年には文化財保護法が制定された。

お酒の世界では、国内最大手のビールメーカーであった大日本麦酒株式会社が、財閥解体の流れの中で、朝日麦酒(現・アサヒグループホールディングス)と日本麦酒(現・サッポロホールディングス)に分割されている。

明るいニュースとしては、日本人が初めてノーベル賞を授かったのがこの年である。理論物理学者の湯川秀樹(1904-1981)が、中間子の存在を理論的に予言するなどの功績で、ノーベル物理学賞を受賞している。

カルチャー(本、映画など)

芥川賞、直木賞が、戦中戦後の中断を経て、この年から再開された。芥川賞の受賞作は、由起しげ子 『本の話』、小谷剛 『確証』、井上靖 『闘牛』 および 『猟銃』。直木賞の受賞作は、富田常雄 『面』 および 『刺青』、山田克郎 『海の廃園』 である。この年の日本におけるベストセラー1位は、永井隆による随筆、『この子を残して』だ(刊行は前年)。放射線被曝をテーマにした本作は、のちに木下惠介監督の映画にもなった(1983年公開)。なお、当年の日本におけるベストセラーリストには、谷崎潤一郎の『細雪』、吉川英治の『宮本武蔵』といいう、今も読み継がれている古典が含まれている。またこの年には、長谷川町子による4コマ漫画 『サザエさん』の連載が、四大紙のひとつである朝日新聞夕刊に「引越し」し、その人気が飛躍した(『夕刊フクニチ』での連載開始は1946年)。同作はのちに、ラジオドラマやテレビアニメ化され、極めて息の長い国民的作品になっていく。

『サザエさん』の作者、長谷川町子(1955年撮影)

海外文学に目を向けると、この年に出版された小説で圧倒的な存在感を放ち、売れに売れたのが、ジョージ・オーウェルによる 『1984』 である。東西冷戦の緊張下、ソ連のスターリン政権を念頭に書かれたディストピアSFだが、そのメッセージは普遍的で、今もアクチュアリティを失っていない。ノーベル文学賞を1949年に受賞したのは、アメリカの小説家 ウィリアム・フォークナー。アメリカ南部の架空の土地、ヨクナパトーファ郡を舞台としたサーガ(散文物語群)で知られ、代表作には 『響きと怒り』、『サンクチュアリ』、『八月の光』、『アブサロム、アブサロム!』 などがある。フランスでは、実存主義哲学者 シモーヌ・ド・ボーヴォワールによる代表作のひとつ、『第二の生』が刊行された。ボーヴォワールに本作は、フランスにおける第二派フェミニズム運動の草分けとなり、米国など他国にもその影響が及んだ。

日本映画については、映画雑誌『キネマ旬報』が年間第1位に選んだのが、小津安二郎監督による代表作のひとつ、『晩春』 だ。嫁入り前の娘(演:原節子)と、その父(演:笠智衆)の淡々とした日常を描いた、「ザ・小津」の世界である。本作を含む小津の作品群は、海外の映画監督、とりわけヨーロッパの映画監督たちに愛され、研究もされてきた。英国映画協会(BFI)は2012年、「史上最高の映画」ランキングで、『晩春』を15位に位置づけている(2022年度版の同ランキングでは21位)。キネ旬の第2位は、今井正監督、原節子主演の 『青い山脈』。石坂洋次郎による同名の青春小説は、合計5回も映画化されているが、1949年の作が最も評価が高い。同名の主題歌も大ヒットした。

アメリカ映画の世界だと、この年のアカデミー賞作品賞は、ローレンス・オリヴィエ監督の『ハムレット』である(公開は前年の1948年)。モノクロームの同作はイギリスでの制作で、ハリウッド以外で制作された映画が、作品賞を受賞するのはこれが初めてで、作品賞以外にも、主演男優賞、美術監督賞(白黒)などを授かっている。同年アカデミーの監督賞は、ジョン・ヒューストン監督、ハンフリー・ボガート主演の西部劇、『黄金』 であった。

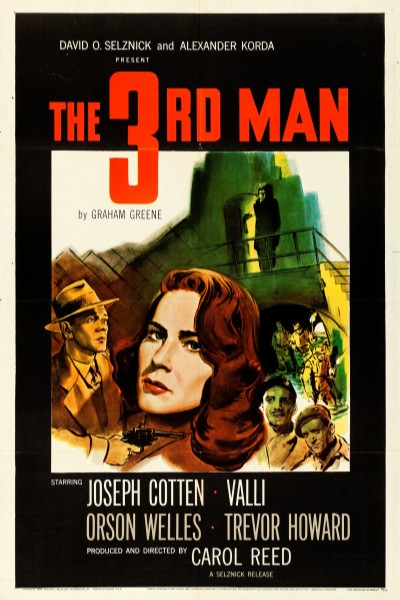

ヨーロッパの国際映画祭の筆頭であるカンヌではこの年、キャロル・リード監督によるイギリス制作のフィルム・ノワール、 『第三の男』がグランプリに輝いた。ヴェネツィア国際映画祭で最高の作品に贈られる金獅子賞は、フランス映画 『情婦マノン』 に授けられた。監督のアンリ=ジョルジュ・クルーゾーは、フィルム・ノワールの名手で、1950年代末にフランスで始まった映画運動、「ヌーヴェル・ヴァーグ」の生みの親とも言われる。

1949年のカンヌ映画祭グランプリ作品 『第三の男』 のポスター

ポピュラー音楽の界隈では、アメリカの歌手 ヴォーン・モンローのオーケストラによるカントリー曲、 『ライダーズ・イン・ザ・スカイ Riders in the Sky』が、年の瀬に発表されるビルボード年間チャートで最高位に輝いた。

この年に生を受けた著名人について、手短に紹介しよう。スポーツ界では、ヘビー級プロボクサーのジョージ・フォアマン、F1レーサーのニキ・ラウダ、プロレスラーのスタン・ハンセンら。音楽の分野では、ロック・シンガーのブルース・スプリングスティーンとビリー・ジョエル、アダルト・コンテンポラリー歌手のライオネル・リッチー、作詞家の松本隆ら。俳優では、メリル・ストリープ、ジェシカ・ラング、シガニー・ウィーバー、リチャード・ギアらが、それぞれこの年の生まれである。実業界では、LVMHグループの総裁で、世界で最も裕福な人物のひとり、ワイン界にも大きな影響力をもつベルナール・アルノーが筆頭に来るだろう。

一方、この年の死没者としては、長編歴史小説 『風と共に去りぬ』 で知られる作家のマーガレット・ミッチェル、作曲家のリヒャルト・シュトラウスらがいる。

2. 1949年にはどんなワインが造られたか?

ボルドーワインの1949年ヴィンテージ

赤は、1945、1947と並び称される偉大なヴィンテージである。20世紀後半のボルドーワインを大きく飛躍させた立役者、故エミール・ペイノー教授(ボルドー大学)は、1949年は1929年以来、最も夏が暑かった年だと述べている。古酒の神様マイケル・ブロードベントの星数評価は、満点5つ星のうち5つ。長期熟成型のワインが多数生まれ、その多くは20世紀末まで熟成を続けた。21世紀に入って四半世紀が経った今でも、生き続けている銘柄があるとされる。スタイル面では、ブロードベントの説明するところによると、凝縮感が強い1945年とも、豊潤・豊満な1947年とも違っていて、タイトすぎも、リッチすぎもしない、ある意味「ど真ん中」のようだ。甘口白についても、赤同様に偉大なヴィンテージとなった。

ただし、この年の天候は異例づくめで予測不能だった。1月の激しい嵐のあと、2月はカラカラに乾いていて、小雨の記録を更新した。5月下旬から始まった開花時期は、暑かったり寒かったり雨が降ったりで、花震いが大量に発生、収量が大きく下がった。7月は素晴らしい天候で、メドックの一部では酷暑になったものの、雨が降らず、総じて言えば、気温はブドウの生育や成熟にほどよかった。8月も、雨のない好天が続く。その結果、ブドウの水分ストレスが過度になりかかった9月前半から中盤にかけて、ちょうどいい量の雨がタイミングよく降ってくれた(甘口白の畑では、この雨が貴腐を招いた)。赤の収穫は、9月末に始まっている。

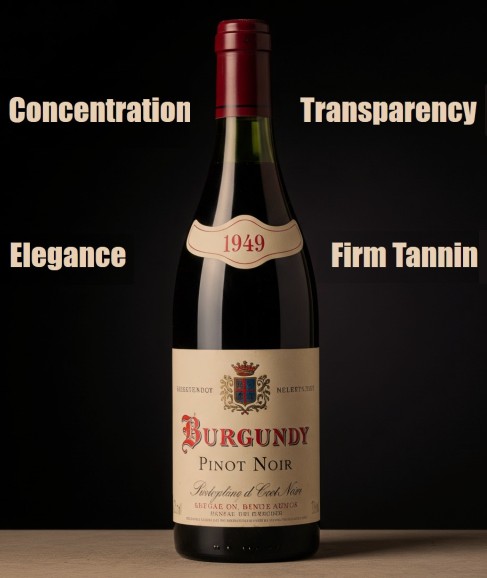

ブルゴーニュワインの1948年ヴィンテージ

1940年代のブルゴーニュで、この年の赤ワインをベストだと考える識者は多い。ブロードベントの星は、文句なしの5つ。「ブルゴーニュの全ヴィンテージの中で、最も好きな年のひとつ」と述べ、「(赤は)優雅でバランスのよいワインで、最良の銘柄はブルゴーニュの精髄」と記した。ブルゴーニュワインの権威のひとり、ジャスパー・モリスは「赤は濃厚でありながら完璧なバランスの、壮麗なものである」と評している。同じくブルゴーニュワインの権威であるアレン・メドウズからは、「優雅さ、凝縮感、透明感を備えつつ、堅牢なタンニンの背骨が通っているから、ゆっくりと、気品を保ちつつ熟成できる。時を経ると、絹のような舌触りが加わり、バランスと豊潤さにおいて、ある種の完全性が感じられるようになる」という、最大限の賛辞だ。メドウズによれば、故アンリ・ジャイエは、1978、1985と並べて1949を、己が仕込んだ最良のヴィンテージだと述べたという。

なお、この年の白ワインも優れた作柄ながら、赤には及ばないようだ。

生育期間のはじめ、春の気温は低かった。開花の時期に雨が続き、花震いで大きく収量が下がったのは、ボルドーと同じだ。その後の夏は暑く、乾燥していたので、ベト病などカビ系の病害の心配はなかった。9月の雨が、ブドウ樹を水不足から救ったのは、これまたボルドーと同じ。結果として、完熟に到った果粒の皮はぶ厚かった。収穫が始まったのは、コート・ド・ボーヌで9月25日、コート・ド・ニュイで9月27日。雨がなく、高い気温の中での摘み取り作業となった。

その他の産地

ボルドー、ブルゴーニュに限らず、フランスはおおむねどこも、優れたワインが生まれた年だ。ローヌのこの年は、ブロードベント5つ星で、「全地区においてほぼ完璧な生育期間で、これは極めて希」という実に高い評価。長期熟成型の赤が生まれた。ロワールも5つ星評価。アルザス、シャンパーニュも悪くない。

ドイツも、ブロードベント5つ星だ。「美しいヴィンテージ。完璧なバランスのワインたち」とある。戦争で荒れたブドウ畑も、この年になるまでには、回復したようだ。前述のように、政治的には緊張状態にあった頃だから、美味なワインはドイツ国民の慰めになっただろう。

イタリアは、国全体としては「ボチボチ」というところだが、バローロについては、傑出したヴィンテージだと評価されている。ただ、当時はバローロの生産量のほぼすべてを、わずかな数の大手ネゴシアンが瓶詰めしていた時代だから、今のようにバラエティに富んだ顔ぶれは期待できない。

ポートワインの産地であるドウロ渓谷は、天候に恵まれなかった(前年秋から干ばつが続いたあと、酷暑の夏が来たため)。この年、ヴィンテージ宣言をしたシッパーはひとつもない。マデイラ島でも、めぼしいワインは生まれなかった。

1949年のカリフォルニアは、可も無く不可も無く、言い換えれば平凡な作柄である。

作柄の話ではないが、日本ワインについての重要な出来事をひとつ、紹介してこう。1949年には、民間初のワイナリーである大日本山梨葡萄酒会社(1877年設立)から、「メルシャン」ブランドのワインが誕生した。同社曰く、「戦後初の本格ワイン(甘味料等を混ぜずに造られたワイン)」として造られ、「世界に認められる日本のワイン」を目指す長い旅が始まった年だという。

伝説のワインは生まれたか

この年のボルドー赤について、古酒の神様マイケル・ブロードベントは2000年時点で、「最良の銘柄群は依然として至高であるが、熟成にはムラがある。保管状況と出所が肝だ」と評している。神様が満点の5つ星を献上したのは、五大シャトーのうちの、ラフィット、ラトゥール、マルゴー、ムートンの4つ。ブロードベントの激推しはムートンで、満点を超えた6つ星を与えている(1945年に続いての快挙だが、この時代のムートンはまだ、格付け二級である)。ラトゥールの評価も、ムートンほどではないものの、非常に高い。左岸のシャトーではほかに、ラ・ミッション、ベイシェヴェルが、右岸ではシュヴァル・ブラン、フィジャック、ペトリュス、ラフルールが、それぞれ5つ星を獲得した。甘口白では、ディケム、クリマン、クーテが5つ星である。ニール・マーティンにとっても、この年のベストはムートンで、次点がラトゥールと、ブロードベントと同意見だ。このほか、マーティンが印象的だと述べているのが、左岸のモンローズ、コス・デストゥルネル、バタイエ、マラルティック・ラグラヴィエール、ピション・バロン、ベイシェヴェル、右岸のペトリュス、フィジャック、オーゾンヌ、シュヴァル・ブラン、ラ・コンセイヤント、甘口白ではディケム、クリマン、スュディイローだ。

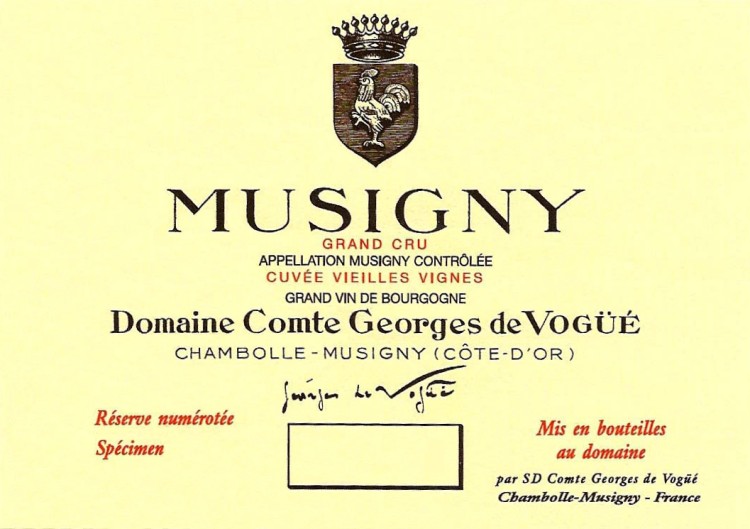

ブロードベントが5つ星を付けたこの年のブルゴーニュ赤は、コント・ジョルジュ・ド・ヴォギュエのミュジニ、アルマン・ルソーのシャンベルタン、マレイ・モンジュのロマネ・サン・ヴィヴァンの3銘柄である。白では、ドメーヌ・デュ・シャトー・グランセイによるコルトン・シャルルマーニュ(瓶詰めは、ロンドンのワイン商ドラモア)に、5つ星が献上されているが、1989年時の試飲評価だから、今ではもう寿命が尽きているだろう(それ以前に、モノが存在しているかどうか)。アレン・メドウズが、95点以上を与えた赤は、ヴォギュエのミュジニ(99点)、DRCのラ・ターシュ(最良の状態で99点)、DRCのグラン・エシェゾー(96点)、ルソーのシャンベルタン(95点)、ジョゼフ・ドルーアンのシャンベルタンおよびミュジニ(ともに95点)、DRCのリシュブール(95点)、カミーユ・ジローのヴォルネイ・サントノ(95点)。白については、最高得点の93点が、ジョゼフ・ドルーアンのボーヌ・クロ・デ・ムーシュに与えられている(試飲は2008年11月)。

ローヌでは、ポール・ジャブレのエルミタージュ・ラ・シャペルが、ブロードベントの5つ星。ボルドーの著名シャトーと比べて、ローヌの赤を手に入れるのははなはだ困難ながら(生産量がずっと少ないため)、寿命の長さではボルドー赤にひけをとらない。出会える僥倖を待ちたいところだ。

エルミタージュの丘の頂点に立つ礼拝堂(シャペル)

ドイツでブロードベントが5つ星を与えたのは、JJプリュムによるヴェレナー・ゾンネンウーア・リースリング・アウスレーゼで、「完璧な調和」と評価されている。

1949年について、ワイン評論家ロバート・パーカーが、100点満点をつけた銘柄は、シャトー・ラトゥール(ボルドー赤)、シャトー・フィジャック(ボルドー赤)、シャ:@トー・クリマン(ボルドー甘口白)の3つ。このうち、ラトゥールとクリマンは、スティーヴン・スパリュアが2010年に選んだ、「死ぬまでに飲みたい100のワイン」にも入っている。

さて、多数の産地で卓越したワインが生まれたこの年、「伝説のボトル」をひとつ選ぶのは、なかなかに難しい。が、ここではアレン・メドウズに敬意を表して、コント・ジョルジュ・ド・ヴォギュエによるミュジニの赤を選びたい。メドウズはこの銘柄を、「生涯最高のブルゴーニュのひとつ」とまで賛した。

実際にこのワインを仕込んだのは、昔日の大名人、ジョルジョ・ルーミエである。はて、と思われた方、そう、あのジョルジュ・ルーミエだ。今日、ドメーヌ・ジョルジョ・ルーミエとして知られるシャンボールの蔵を設立した人物が、1955年まではレジスール(雇われ醸造責任者、支配人)として、ヴォギュエで働いていたのである。ルーミエ家の人間が、ヴォギュエのレジスールに就くのは代々の習わしで、ジョルジュの父も、息子のアランも同様にヴォギュエ家に仕えた。ジョルジュの別の息子、ジャン・マリーは、父ジョルジュが1924年に設立したドメーヌ(元詰め開始は1945年)を1957年に継ぎ、1992年以降今に至るまでは、その息子であるクリストフが当主を務めている。

ヴォギュエについては、くどくどした説明は不要だろう。シャンボール村きっての名門で、1450年までその歴史は遡る。今のデザインのラベルで、ワインが詰められるようになったのが1925年だ。シャンボール村の頂点に輝く3つの畑、特級ミュジニとボンヌ・マール、一級レ・ザムルーズのすべてに区画を有するが、圧倒的なのはミュジニで、全面積10.85ヘクタールのうち、6割にあたる6.55パーセントがヴォギュエの所有である。最初の黄金期は1940年代から1960年代で、その後スランプに陥るが、1990年代以降、名声を取り戻した。

一方、ドメーヌ・ジョルジュ・ルーミエは、20世紀後半を通じてうなぎ登りに名声を高めた。今ではシャンボール村御三家の一角を占め、ヴォギュエと肩を並べるようになった。特級畑ミュジニの畑も、リースの形で0.1ヘクタールだけ保有していて、毎年1樽のワイン(約300本)を造っている。ルーミエのミュジニは希少性ゆえ、手に入れるのが最も困難なブルゴーニュ赤のひとつで、値段はヴォギュエのミュジニよりはるかに高い(桁がひとつ違う)。

ヴォギュエのミュジニは、古木のブドウしか使わない。1949年当時で、ピノ・ノワールの樹齢は40年を超えていた(当時も今も、ラベルには「ヴィエイユ・ヴィーニュ Vieille Vignes=古木」の表示がある)。ジョルジュ・ルーミエはその古木の果実を、木製の開放発酵槽で、全房発酵させたらしい。

アレン・メドウズは、醸造家ジョルジュ・ルーミエについて、アンリ・ジャイエと並ぶ20世紀ブルゴーニュ最高の腕利きと呼んでいる。ヴォギュエのレジスールとしてのジョルジュの最高傑作は、1934、45、49年のミュジニだという。1949年の味わいについてメドウズは、「これほどのワインになると、人にその感動を伝えるのは不可能だ。テイスティング・コメントを書くのはもどかしい所業、もっとストレートに言うなら馬鹿の振るまいで、言葉だけではその偉大さを、到底伝えられはしない」と、ワイン評論家としての己の務めを放棄してしまっている。

3. 1949年ヴィンテージのまとめ

ワインの世界は、現実世界と比べて、時の流れが「圧縮」されているように感じられる。毛沢東による現代中国の建国、東西ドイツ分割、湯川秀樹のノーベル賞といった出来事は、2025年に暮らす我々からははるか遠くにあり、同時代の記憶をもっているのは80歳以上の世代だけだ。一方で、ワインの世界の1949年は、今日と地続きで、手を伸ばせばつかめそうに感じられる(実際、二次市場でこの年のワインを手に入れて、味わえもする)。ムートン、ジャブレのシャペル、プリュムのヴェレナー・ゾンネンウーア、そしてヴォギュエのミュジニといった、スタープレイヤーが今も現役だからだろう。果実をワインに変える、造り手個人は世代交代していくが、土地は変わらない。

【主要参考文献】

『世紀のワイン』 ミッシェル・ドヴァス著(柴田書店、2000)

『ブルゴーニュワイン100年のヴィンテージ 1900-2005』 ジャッキー・リゴー著(白水社、2006)

『ブルゴーニュワイン大全』 ジャスパー・モリス著(白水社、2012)

Jasper Morris, Inside Burgundy 2nd Edition, BB&R Press, 2021

Jane Anson, Inside Bordeaux, BB&R Press, 2020

Stephen Brook, Complete Bordeaux 4th Edition, Mitchell Beazley, 2022

Allen Meadows, Burgundy Vintages A History From 1845, BurghoundBooks, 2018

Michael Broadbent, Vintage Wine, Websters, 2006

Steven Spurrier, 100 Wines to Try before you Die, Deanter, 2010

Robert Parker’s 100-Point Wines, Wine-Searcher